- 혁신의 발견 사기인 줄 알았더니… 100년 후의 최신 이론?

20세기 초, 과학계가 인간게놈프로젝트로 들썩이는 동안 생물학의 한 구석에서는 조용하지만 거대한 변화가 일어나고 있었다. 이 변화는 바로 진화생물학과 발생생물학을 한데 묶은 ‘진화발생생물학’이었다. 일명 이보디보(Evo-Devo)라고도 불리는 이 신생 분야는 물과 기름처럼 여겨진 두 분야를 하나로 통합하려는 시도였다. 진화와 발생은 20세기 내내 별개의 분야처럼 여겨졌으며 거의 독립적으로 발전했다. 그런데 1984년 초파리에서 ‘호메오박스(Homeobox)’라는 유전자가 발견되면서 발생과 진화의 관계가 재조명 받기 시작했다.

호메오박스란 발생 과정을 조절하는 여러 유전자들이 공유하는 DNA 염기서열이다. 호메오박스는 여러 생물종의 발생 과정에서 비슷한 역할을 수행하는데, 이는 발생과정에 진화의 흔적이 남아있음을 뜻한다. 최신 유전자 분석 기술이 개체의 발생과 생명의 진화를 하나로 연결한 것이다. 놀랍게도 100년도 더 전인 진화학의 태동기에 에른스트 헤켈(Ernst Heinrich Philipp August Haeckel, 1834~1919)은 진화발생생물학을 정확하게 예견한 바 있다. 더 놀라운 점은 헤켈의 예견이 실은 '과학적 사기'에 가까웠다는 점이다.

“진화는 형태의 변화다”

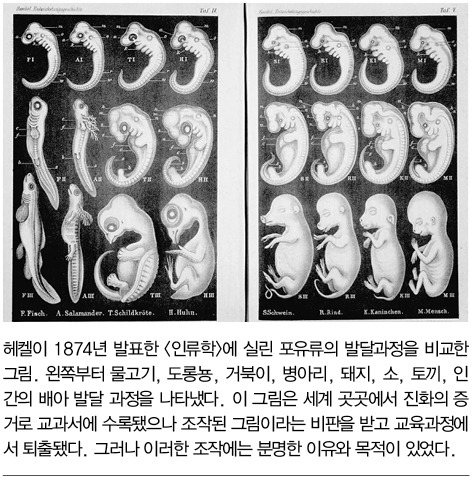

20세기에 학창시절을 보낸 사람이라면 중고등학교 생물 교과서의 진화 단원에 실린 ‘개체 발생은 계통 발생을 반복한다’는 문구와 어류부터 사람까지, 여러 척추동물이 배아에서 발생하는 과정을 비교한 그림을 기억할 것이다. 교과서에서는 이 그림에 묘사된 척추동물의 발달 초기 형태가 비슷하다는 점을 진화의 근거 중 하나로 제시한다. 이 익숙한 그림이 바로 과학계의 대표적인 ‘사기’로 비난 받는 헤켈의 작품이다. 헤켈은 수많은 종을 발견하고 생물의 계통도를 작성해서 생태학과 분류학의 기초를 쌓았다. 그는 과학부터 의학, 예술, 철학까지 관심사가 넓었으며 과학자로서 직관도 대단히 뛰어났다. 근거가 빈약하다는 이유로 과학자 사회에서도 진화가 이론으로 받아들여지지 못하던 시절, 단세포생물인 깃편모충이 다세포생물의 조상임을 간파했을 정도였다. 깃편모충은 바다나 강, 호수의 표층에서 생활하는 단세포생물로 길게 뻗어 나온 편모로 헤엄치며 박테리아와 같은 원핵생물을 잡아먹는다.

이들은 혼자 생활하다가 먹이를 발견하면 분열을 일으켜 군집을 형성한다. 헤켈은 이 군집이 척추동물 발생 초기에 나타나는 ‘배엽’ 구조와 유사하다는 점을 간파하고 오늘날 척추동물의 직계 조상이 깃편모충이라고 확신했다. 헤켈의 통찰은 훗날 DNA 분석을 통해 사실로 판명됐다. 헤켈이 훌륭한 생물학자기는 했지만, 19세기 독일어권의 지식세계가 그러했듯 관심사가 특정한 분야에 국한되지는 않았다. 그는 단일한 통합적인 이론으로 자연을 설명하고 싶어했다. 이처럼 과학자보다 사상가로서 야심이 있던 헤켈에게 가장 중요했던 것은 진화 자체보다 ‘변화하는 형태’였다.

다윈 이전의 진화와 ‘생명의 나무’

흔한 오해와 달리 다윈이 종의 기원을 발표하기 이전에도 ‘생명이 변화한다’는 생각은 유럽의 학계에서 중요한 논쟁거리였다. 당장 다윈의 학설과 대립한 것으로 나오는 라마르크(Jean-Baptiste Lamarck, 1744~1829)가 진화의 개념을 제시한 시기가 바로 <동물 철학(Philosophie Zoologique)>을 발간한 1809년이다. 라마르크는 생물이 단순한 것에서 복잡한 것으로 시간에 따라 변화하며, 이러한 변화의 원인이 ‘생물이 지닌 내적 경향성’이라고 주장했다. 기린의 예를 들자면 기린이 높은 가지의 나뭇잎을 먹기 위해 목을 길게 하려는 내적 동기를 강하게 지녔기에 목이 길어졌다는 식이다.

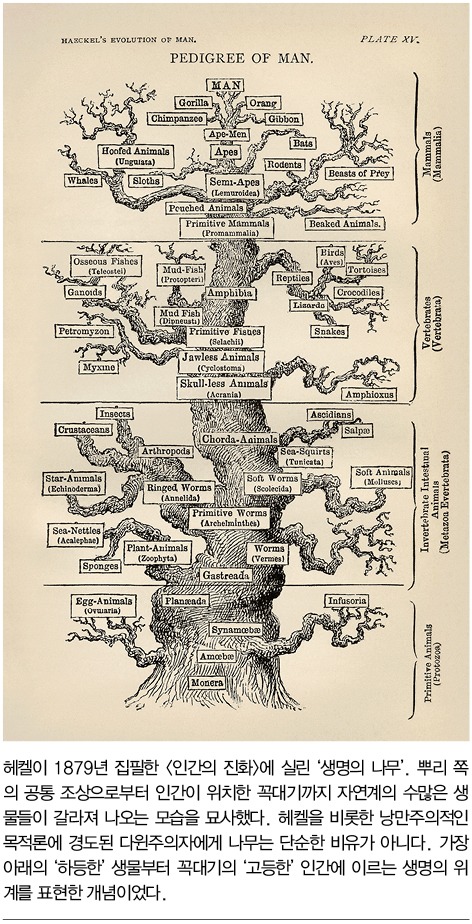

따라서 19세기 후반기의 학자인 헤켈에게 다윈의 진화 이론은 상상도 못할 만큼 천지개벽할 이야기는 아니었다. 이미 1820년부터 많은 사람들이 배아를 관찰하며 여러 생물의 발생과정을 기록하고 있었고, 일부는 오랜 개념인 ‘생명의 나무’를 참고하여 나무 모양처럼 가지를 치는 생물의 발전 단계가 자연의 특별한 위계를 따르는 것은 아닌가 하는 의견을 내기도 했다. 다만 이는 시간에 따른 변화가 아니라 위계에 따른 변화라는 점에서 진화와는 개념이 약간 달랐다. 자연계에 존재하는 생물들을 복잡한 정도에 따라 분류했을 때, 생명이 탄생하는 동안 그보다 하등한 종의 단계를 거쳐간다는 뜻이다.

다윈의 이론을 만나 완성한 ‘빅 히스토리’

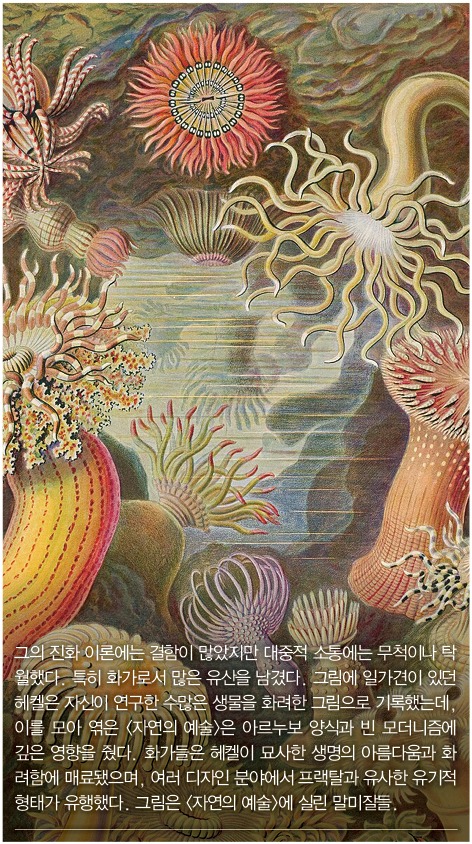

헤켈은 생물에 대한 당대의 논의를 하나로 통합하여 큰 그림을 그리고자 했다. 그리고 그가 주목한 요소가 바로 ‘형태’였다. 기능에 따라 형태가 달라지고, 복잡한 형태는 기능이 얼마나 고도화 됐는지 보여준다. 따라서 형태의 복잡성은 곧 그 생물이 자연계의 위계에서 어느 위치에 있는지를 나타낸다. 일찍부터 여러 동물의 형태에 관심을 기울인 헤켈은 탁월한 그림 실력을 바탕으로 다양한 생물종의 스케치와 해부도를 풍부하게 남겼다. 그가 1904년 남긴 대중서인 <자연의 예술(Kunstformen der Natur)>이 과학교양서였음에도 화집으로서 당대 미술계에 큰 영향을 미쳤을 정도다.

생물의 형태를 바탕으로 자연의 체계를 보여주겠다는 헤켈에게 다윈의 <종의 기원>은 중요한 실마리였다. <종의 기원>은 생물의 형태가 다양하게 변화한다는 점을 넘어서, 이러한 변화가 시간에 따라 어떻게 일어나는지 구체적인 메커니즘을 제시했다. 물론 정작 다윈은 진화라는 표현 자체를 싫어할 정도로 특정 종이 더 발달했다거나 등급이나 단계를 두는 생각을 경계했지만, 헤켈은 이를 무시하고 다윈의 진화 이론을 자신의 형태학에 접목해서 새롭게 종합했다. 그 결과 탄생한 것은 다윈의 원본과는 사뭇 다른 계몽주의적인 발전 개념과 라마르크의 용불용설, 괴테의 자연철학 전통이 뒤섞인 독일식 다윈주의였다.

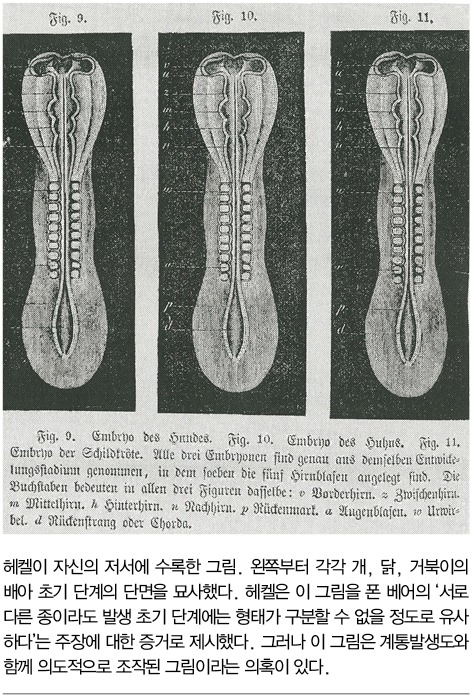

기나긴 생명의 역사를 방대한 자연의 위계와 통합해 자연의 ‘빅 히스토리’를 완성했다고 확신하자 헤켈은 망설이지 않았다. 그는 <종의 기원>이 발표된 지 불과 2년 만에 <일반 형태학(Generelle Morphologie der Organismen)>을 저술한 데 이어 1864년 <자연과학사(Natürliche Schöpfungsgeschichte)>, 1874년 <인류학(Anthropogenie)>을 차례로 내놓았다. 헤켈은 이 책에 풍부한 삽화를 곁들여 학술서가 아닌 대중서로 발표했다. 이 중 가장 큰 논란을 불러온 책이 문제의 계통발생도가 실린 <인류학>이다.

헤켈은 진화에 대한 자신의 아이디어를 극적으로 전달하고자 직접 삽화를 추가했다. 그 과정에서 자신의 이론을 뒷받침하도록 의도적으로 편집된 삽화를 대거 추가했다. 당대의 학자들이 보기에도 헤켈의 저서와 삽화가 지나치다고 생각했는지 빌헬름 히스(Wilhelm His, 1831~1904)와 같은 학자를 비롯한 해부학자들은 헤켈을 강도 높게 비판했다. 급기야 해부학 교수 5명의 고발로 헤켈이 사기 혐의로 기소됐으나 법원은 일부 그림에 대한 혐의만 인정했다. 이후에도 평이한 서술과 이해하기 쉽고 아름다운 그림에 힘입어 헤켈의 저작이 대중적인 명성을 얻었음은 물론이다.

다만 오해하지 말아야 할 점은 그가 자신의 신념과 다른 관찰결과를 외면했다는 뜻은 아니라는 점이다. 비교해부학 교수로서 헤켈은 척추동물의 발생 과정이 자신의 그림보다는 훨씬 복잡하고 단선적이지 않다는 사실을 논문에 분명히 언급했다. 그러나 대중 강연자이자 작가로서 책을 펴낼 때는 다른 모습을 보였다. 의도적인 왜곡에 대한 비판은 피할 수 없겠지만 굳이 헤켈의 편을 들자면, 계통발생도는 학술문서보다는 홍보 포스터에 더 가까웠던 셈이다.

20세기의 몰락, 21세기의 재평가

진화와 발생학을 결합한 헤켈의 체계는 독일어 문화권에서 확고하게 자리잡았다. 그 영향으로 독일에서 발생학은 인간 이성의 위대한 발전을 입증하는 상징적 학문으로 여겨지는 한편, 정치적으로도 중요한 위치를 차지한다. 인간을 정점에 둔 분명한 위계라는 개념이 우생학의 관점과 결합하여 당대에 만연한 인종주의의 과학적 기반으로 여겨진 것이다. 헤켈이 반유대주의자는 아니었지만 ‘하위 인종은 멸종할 것’이라는 의견을 공공연히 피력할 만큼 극단적 독일 민족주의자였다.

이 때문에 한때 헤켈이 나치즘의 이론적 근거를 제공한 것은 아닌가 하는 의혹도 있었다. 다만 현재 확인된 바에 따르면 부당한 편견에 가깝다. 진화생물학은 충분한 시간이 주어지면 종 사이의 경계를 넘어 변화할 수 있음을 전제하므로 인종 사이의 넘어설 수 없는 간극과 단절을 강조한 나치즘과는 양립이 불가능하기 때문이다. 실제로 나치는 1935년 헤켈의 저서를 금서로 지정했으며 하인츠브뤼허(Heinz Brücher, 1915~1991)와 같은 일부를 제외하고는 나치 관료 대부분이 헤켈을 거부했다.

반면 전후 과학을 주도한 미국에서 발생학은 그다지 인기 없는 주제였다. 모건(Thomas Hunt Morgan, 1866~1945)이 유전자를 발견한 이래, 생물학의 중심추가 유전학으로 옮겨갔기 때문이다. 유전학과 비교하면 발생학은 낡고 심심한 분야였다. 게다가 화학의 발전으로 유전학을 분자적 수준에서 설명할 수 있게 되자 진화학을 포함한 생물학 전체가 유전자 개념을 중심으로 통합되기에 이르렀다. 한 세기 전 헤켈이 구상했던 생명과학의 통합이 발생학이 아닌, 유전학을 구심점으로 이루어진 것이다. 헤켈의 이론이 교과서에서 명맥을 유지하기는 했지만 20세기 후반 헤켈이 저지른 ‘사기’가 재발견되자 얼마 남지 않은 자리마저 빼앗기고 불명예스럽게 물러나야만 했다.

진화 이론과 생명과학의 흐름을 돌이켜보면 최근의 진화발생생물학은 진화 이론과 발생학을 통합하려는 헤켈의 기획으로 되돌아온 것이나 마찬가지다. 헤켈이 <종의 기원>을 어느 정도는 의도적으로 오독했음에도 다윈은 시종일관 헤켈과 동료들을 지지했다. 발생학이 진화의 핵심이라는 공감대가 있었기 때문이다. 헤켈의 이론은 부도덕한 사기의 전형으로 남았지만 그의 이론은 먼 길을 돌아 다시 생명과학의 최전선으로 돌아온 셈이다.

- Vol.465

24년 05/06월호