- 신비로운 기술생활 과학자와 엔지니어, 그들의 특별한 로맨스

지금은 갈라선 사이지만, 빌 게이츠와 멀린다 프렌치 게이츠 부부는 수많은 화제를 낳은 유명인사였다. 워낙 사생활을 중시한 사람들이라 유명세에 비해 알려진 바가 많지 않은 탓에 수많은 루머와 억측을 낳기도 했다. 대표적인 루머가 한때 사실처럼 회자됐던 ‘게임 청혼’이다. 빌 게이츠가 마이크로소프트의 회장으로 있던 시절, 비서인 멀린다에게 호감을 갖고 만남을 이어 오다 게임으로 청혼했다는 이야기다.

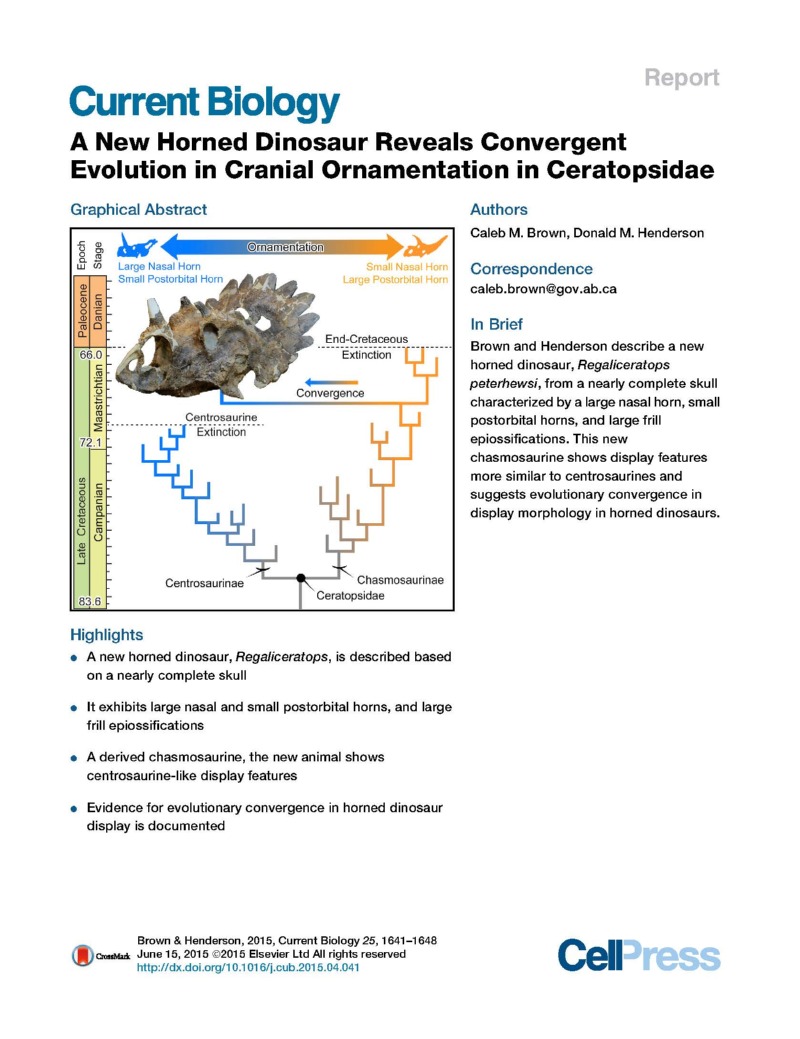

‘논문 청혼’의 대표주자인 케일럽 브라운. 그는 지금도 타이렐 박물관에 근무하며 행복한 결혼생활을 이어가고 있다.

©Royal Tyrrell Museum

어느 날 빌이 자신이 직접 만든 게임을 평가해달라며 멀린다를 집에 초청했고, 게임에 일가견이 있던 멀린다는 30분 만에 게임을 클리어했으며, 엔딩 화면에 “나와 결혼해주겠어요? from 빌”이라는 문구가 나와 멀린다가 수락했다는 이야기. 애초에 경영 사무를 겸한 실력파 엔지니어인 멀린다를 비서로 언급한 것부터가 루머임을 암시하지만 소프트웨어 엔지니어에 대한 선입견을 응축한 듯한 이 일화가 그럴듯해 보였는지 게임 청혼이 마치 소프트웨어 ‘긱(geek)’의 로망처럼 여겨지기도 했다.

세상에서 제일 ‘공돌이’스러운 청혼

그런데 소프트웨어 엔지니어 중에는 정말로 게임을 통한 프러포즈를 실천에 옮긴 사람도 있다. 캘리포니아 마운틴뷰에서 일하는 소프트웨어 엔지니어 제임스 다우델의 이야기다. 나탈리 마틴은 남자친구인 제임스 다우델의 제안이 무척이나 뜬금없다고 생각했다. 두 사람 모두 게임을 함께 즐기곤 했던 터라 새로운 게임을 함께 하자는 요청이 새삼스럽지는 않았다. 당시에도 이미 ‘젤다의 전설: 무쥬라의 가면’의 세계를 함께 모험하고 있었으니까. 그렇지만 다른 게임이 한창인 와중에, 젤다의 전설 시리즈의 첫 작품을 다시 해보자는 요청은 조금 짜증나는 일이었다. 1987년 발매된 게임을 2015년인 지금에 와서 여자친구하고 같이 한다고?

물론 나탈리도 젤다의 전설이 남자친구에게 꽤나 특별한 작품이라는 점은 잘 알고 있었다. 젤다의 전설은 제임스가 태어나서 처음으로 접한 게임이었다. 제임스는 어머니의 도움으로 게임 속 세계인 ‘하이랄’에 흠뻑 빠져들었고 젤다 시리즈와 닌텐도의 열렬한 팬이 됐다. 요 근래 부쩍 제임스가 젤다의 전설을 다시 해보고 싶다는 이야기를 많이 하기도 했다. 나탈리는 제임스의 추억을 위해서라면 기꺼이 함께 할 생각이 있었지만 ‘하필이면 지금?’이라는 의문을 떨칠 수 없었다.

수많은 의문에도 불구하고 제임스의 뜻을 꺾을 수는 없었다. 마침내 어린 시절 추억의 게임을 다시 시작하기로 한 날, 제임스는 거창하게도 샴페인을 사 들고 와서는 사진 촬영까지 부탁했다. 아무리 의미 깊은 작품이라지만 게임 하는 모습을 하나하나 사진으로 남기자니 어처구니가 없었지만 나탈리는 이왕 이렇게 된 것 하나뿐인 남자친구의 부탁을 들어주기로 했다.

제임스가 해킹한 ‘젤다의 전설’ 엔딩 화면. 반지와 청혼 문구를 확인할 수 있다.

©Funny Bunny Photo 2020

고전 게임이 그렇듯 플레이 시간은 길지 않았다. 당시 나탈리는 눈치채지 못했지만 6시간에 걸쳐 클리어한 게임의 엔딩 화면은 어딘가 이상했다. 마지막 보스를 물리치고 젤다 공주를 구출하는 장면에서 주인공인 링크는 원래 들고 있어야 할 아이템 대신 웬 반지를 들고 있었다. 마침내 주인공 링크의 마지막 대사가 출력되자, 나탈리는 비로소 깨달았다. 제임스가 2주 동안이나 집에서 잔업을 한다고 방에서 나오지 않던 이유가 이거였구나!

“Natalie, will you marry me?”

물론 대답은 ‘당연하지’였다. 그리고 나탈리는 이를 남자친구의 동의를 얻어 자신의 블로그에 공개하여 ‘게임 덕후’들의 전설로 남았다.

논문에 수줍게 숨긴 청혼의 메시지

제임스와 나탈리가 유명인도 아니고, 지극히 개인적인 공간인 블로그를 통해 알려진 터라 ‘젤다의 전설’ 스토리가 말 그대로 지나치게 주관적인 ‘전설’이 아닌가 싶다면 훨씬 공식적인 청혼도 있다. 세상의 모든 과학자가 증인이 되는, 사람에 따라서는 생각만 해도 아찔한 프러포즈다.소중한 사람에게 메시지를 전할 때 우리는 가장 친숙한 매체를 이용한다. 누구는 메신저를 선호하고, 누구는 메일을 보내고, 누구는 전화로 이야기하는 것처럼. 과학자 중에는 연구자라면 가장 친숙한 매체, 논문을 통해 청혼하는 사람도 있다. 문외한이 들으면 따분하기 그지없어 보이는 이벤트겠지만, 지금 이 이야기는 ‘과학자’들의 이야기라는 점을 기억하시라.

음악으로 교감한 프레데릭 쇼팽과 조르주 상드의 이야기가 어떤 사람에게는 무척이나 낭만적으로 보이겠지만, 어떤 사람에게는 지루하게 빙빙 돌려 말하는 ‘고구마’로 느껴질 수도 있는 법이다. 이야기의 주인공은 왕립 타이렐 고생물학 박물관의 학예사인 케일럽 브라운이다. 캐나다 앨버타주의 드림헬러에 있는 타이렐 박물관은 13만 점이나 되는 고생물 화석을 보유한 세계 최대의 공룡박물관이다. 케일럽은 공룡 연구의 중심지 중 하나인 이곳에서 앨버타주 남서부의 세인트 메리 강에서 발견된 두개골을 조사하고 있었다. 이 두개골의 주인이 아직 학계에 보고되지 않은 새로운 종이라는 사실은 케일럽에게 자그마한 행운이었다. 동시에 그의 인생에서 가장 커다란 계획의 시작이기도 했다.

케일럽이 발표한 논문의 첫 페이지. 고생물학계에서는 높게 평가받은 논문 중 하나다.

©Caleb M. Brown, Donald M. Henderson/Elsevier

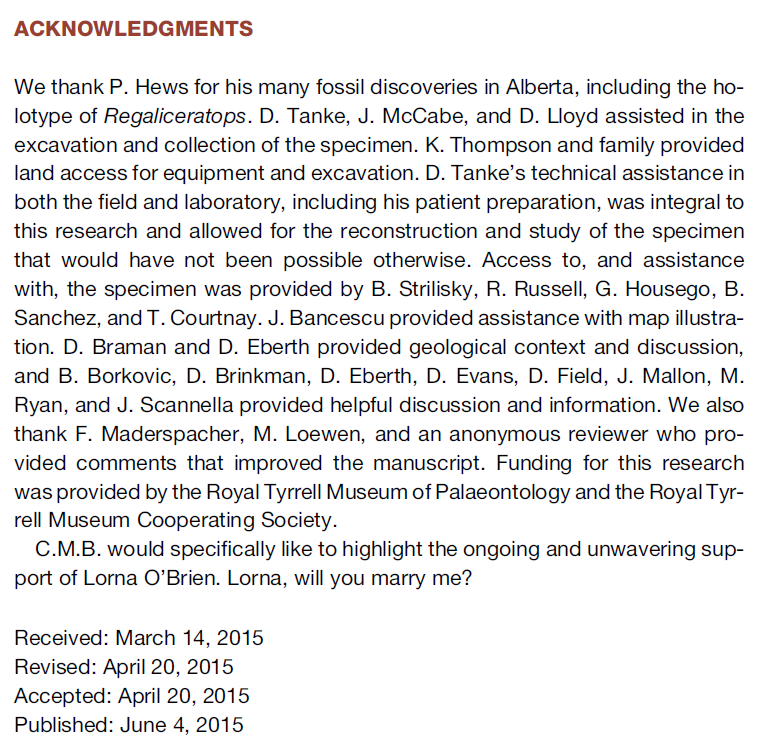

늘 새로운 종이 등장하는 고생물학 분야인 만큼 학술지 <커런트 바이올로지>에 발표된 케일럽의 논문은 별달리 특별한 것은 없었다. 두개골이 북미에서만 발견되는 ‘케라톱스과’에 속한다는 사실을 증명하고, 기존의 케라톱스와 다른 신종에 레갈리사우르스라는 이름을 붙이고, 진화적 계통 관계를 설명하는 평범한 논문이었다. 아, 물론 새로 발견된 레갈리사우르스가 평범하지 않은 종이기는 했다. 이전에는 케라톱스과가 발견된 적 없는 앨버타주에서 나온 첫 번째 케라톱스라는 점, 다른 케라톱스와는 두드러지게 다른 목장식이 있다는 점은 분명 고생물학자들이 비상한 관심을 보일법한 특징이었다. 그러나 이 논문이 학계에서 널리 회자된 이유는 논문 본문보다 감사의 말을 전하는 끝부분에 있었다. 케일럽은 ‘Acknowledgments’에서 연구를 도와준 여러 사람과 기관에 감사의 말을 전하고 나서는 마지막에 강렬한 문장 하나를 덧붙였다.

케일럽이 논문에 남긴 청혼 메시지. 감사의 말을 전하는 Acknowledgments의 마지막 줄에 "Lorna, will you marry me?"가 보인다.

©Caleb M. Brown, DonaldM. Henderson/Elsevier

“특히 로나 오브라이언의 변함없는 지지를 강조하고 싶습니다. 로나, 결혼해주겠어요?” 사람에 따라서는 엄숙하고 진지해야 할 세계적인 학술지에서 개인적인 이야기를 전한다는 데 불편함을 느낄지도 모르겠다. 그러나 걱정하지 마시라, 과학자 사회는 의외로 이런 데 꽤나 관대하다. <커런트 바이올로지>의 편집진이나 저널의 발행사인 ‘셀 프레스’ 모두 논문이 발표되기 전부터 케일럽의 계획을 알고 있었다. 애초에 케일럽이 사전에 문의하지도 않고 이런 일을 벌일 만큼 어수룩한 학자도 아니고, 셀 프레스가 사전 조율도 없이 개인적인 메시지를 출판할 만큼 호락호락한 회사도 아니다. 케일럽의 논문이 화제가 되고 나서 셀 프레스의 대변인은 ‘케일럽의 계획을 지지한다. 두 사람에게 좋은 결과가 있기를 기원한다.’는 입장을 밝힌 바 있다. 케일럽의 요청에 대한 로나의 답은 ‘예’였다.

논문으로 청혼하려는 시도가 케일럽 이전에도 있었을지 모른다. 다른 분야도 마찬가지지만 과학계에도 엉뚱한 사람들이 한둘은 아니니까. 다만 케일럽의 시도가 많은 사람에게 영감을 준 것은 분명하다. 케일럽의 논문이 발표되고 3년 뒤, 중국 화중기술대학교 박사과정에 있는 롱 루이가 <피지카 A>에 발표한 논문의 감사의 말에 청혼 메시지를 게재한 것이다. 루이는 감사의 말 끝부분에서 “지난 몇 년 동안 마오 팡팡의 인내와 배려, 지원에 감사하고 싶습니다. 저와 결혼해 주시겠어요?”라며 공개적으로 청혼했다.

루이의 도전은 케일럽 때와 마찬가지로 전 세계 과학자들의 관심을 끌었다. 안타까운 점은 누구나 읽을 수 있는 오픈 액세스로 논문을 발표한 케일럽과 달리, 루이가 발표한 논문은 유료 구독해야 하는 저널에 실렸다는 것이다. 따라서 루이의 여자친구가 청혼에 답하려면 <피지카 A>를 유료 구독하고 있어야만 했다. 팡팡이 물리학자가 아닌 이상, 루이의 청혼은 갈 길을 잃은 셈이다. 임페리얼 칼리지 런던의 물리학자인 제스 웨이드는 이에 대해 자신의 트위터(현 X)에서 “로맨스는 죽지 않았다. 다만 구독 서비스의 뒤에 숨어있을 뿐이다.”라는 촌평을 남기기도 했다.

단어 하나도 과학적으로!

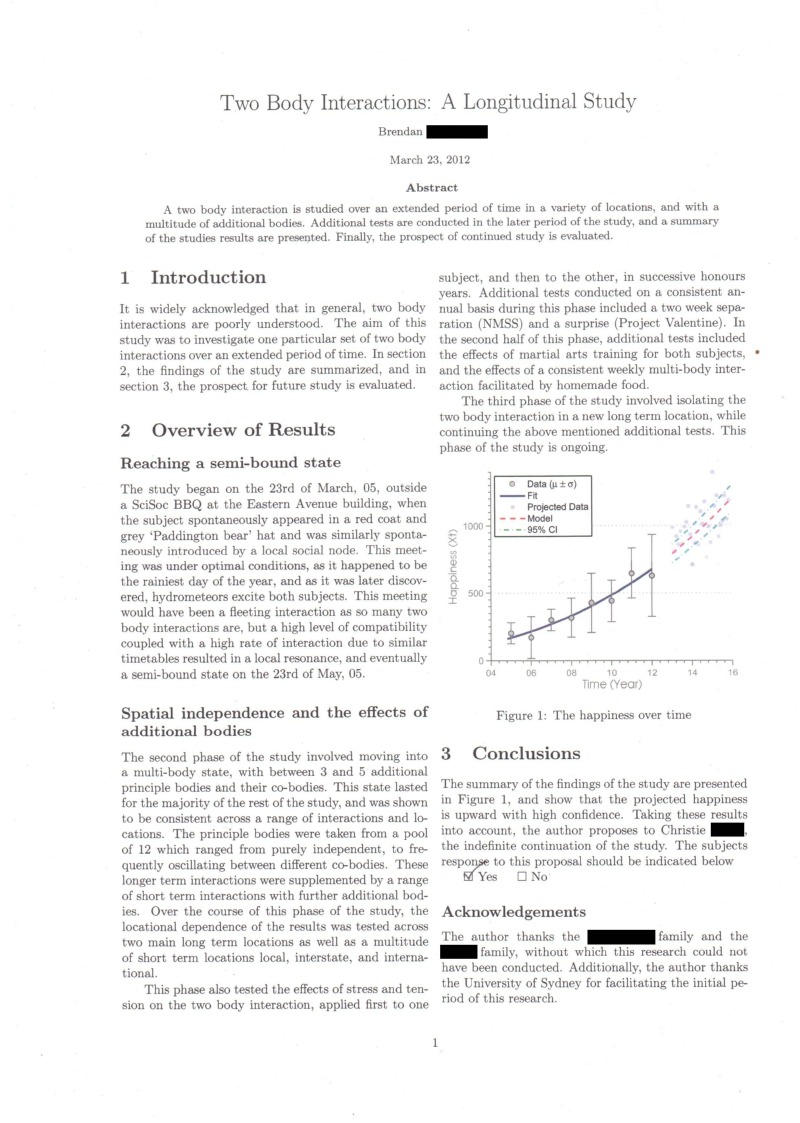

감사의 말에 수줍게 메시지를 넣기보다는 아예 내용에서 대놓고 지를 수도 있다. 물론 진짜 논문은 아니다. 아무리 너그럽고 유쾌한 편집자라고 하더라도, 본문에서 대놓고 꽁냥거리는 논문을 통과시키지는 않을 테니까. 따라서 이런 논문의 독자는 오직 한 사람이다. 2013년, 미국의 초대형 커뮤니티인 레딧 유저가 오스트레일리아의 시드니 대학에 있는 물리학도라며, 7년 동안 사귄 남자친구가 쓴 한 쪽짜리 논문을 게시했다. ‘Two Body Interactions: A Longitudinal Study’라는 제목의 이 논문은 다분히 중의적인 의미를 노렸다.

물리학에서 ‘Body Interactions’라고 하면 물체의 고전역학적인 상호작용을 뜻한다. 그러나 정작 본문의 내용은 단어 그대로 ‘신체적 접촉’을 설명하고 있다(물론 너무 노골적이지는 않게). 장기 연구의 의미인 ‘Longitudinal Study’에도 지난 7년간의 교제를 시간과 행복도의 상관관계 그래프로 표현하면서 향후 일생 동안 ‘시간-행복 함수’를 탐구하겠다는 메시지를 담았다. 남자친구인 브렌던이 주장한 ‘시간-행복 관계에 대한 이론’은 논문 본문의 그래프에서 엿볼 수 있다.

브렌던의 ‘가짜’ 논문. 연애 7년 동안의 행복을 그래프로 표현하며 16년 차까지 행복도가 자연스럽게 상승할 것으로 예측했다.

©bogus_wheel via Reddit

남자친구 브렌던은 이 ‘가짜’ 논문을 가방에서 꺼내 한쪽 무릎을 꿇고 게시글 작성자에게 내밀었다고. 다만 정식으로 출판되지 않은 논문이라서 연구방법론, 선행연구, 토론 및 비판과 같은 논문에 필수적인 요소들이 누락되어 댓글을 통해 많은 지적을 받아야만 했다. 아마 이런 모양새로는 정식 논문으로 투고했다 한들 편집진이 단칼에 쳐냈을 것이다. 아, 물론 대부분의 댓글은 이 재미있는 장난을 응원하며 열광하는 반응이었다. 이런 셸든 같은 사람들.

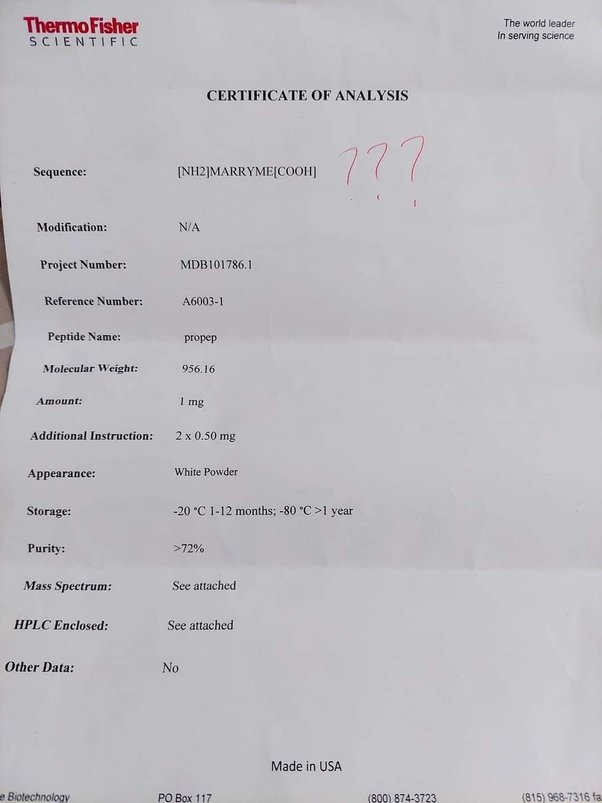

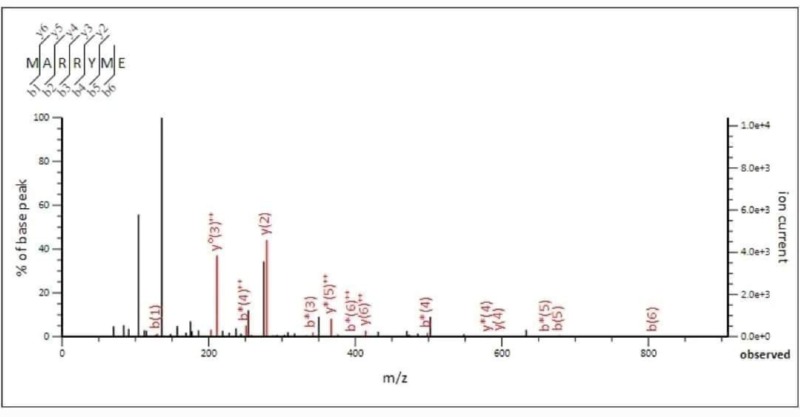

가짜 논문을 한 페이지 쓰는 것보다 조금 더 은근하면서도 세심한 계획이 필요한 방식도 있다. 필리핀을 대표하는 대학교인 필리핀대학교 딜리만 캠퍼스에서 일하는 코라손 에리카 메 이탕의 이야기다. 화학을 전공한 코라손은 대학교 연구실에서 유기화합물의 분석과 합성을 담당하고 있었다. 2021년, 코라손은 연구실 동료인 차이 멘도자에게서 간단한 아미노산 서열 분석을 의뢰받았다. 화합물 분석이야 늘 있던 일상이라 여느 때처럼 일을 마친 코라손은 결과지를 보고는 깜짝 놀랐다. 고작 7개의 아미노산으로 이루어진 단순한 시료였지만 내용물이 범상치 않았던 것이다.

20가지가 넘는 아미노산에는 저마다 다른 이름이 붙어 있다. 그리고 과학자들은 워낙에 번거로운 것을 싫어하고 효율성을 추구하는 사람들인지라 아미노산마다 약자를 부여했다. 비교적 작은 펩타이드도 수십, 수백 개를 넘어가는 일이 종종 있다 보니 펩타이드를 분석한 결과지에는 당연히 전체 이름이 아닌 약자가 적혀 나온다. 이날 코라손이 분석한 시료의 펩타이드는 메티오닌(Methionine), 알라닌(Alanine), 두 개의 아르기닌(aRginine), 티로신(tYrosine), 다시 메티오닌(Methionine), 글루탐산(glutamatE)가 순서대로 결합한 것이었다. 괄호 속 명칭의 대문자는 해당 아미노산의 약자를 나타낸다. 7개 아미노산의 약자를 이어보면 MARRYME, 청혼의 메시지다.

코라손의 현 남편, 제이콥이 서모피셔 사이언티픽에 제출한 펩타이드 합성 의뢰서(위)와 코라손이 분석한 데이터의 결과지(아래).

가장 생화학적인 청혼이라고 할 만하다. ©Inguito and Itang

코라손은 결과지에 떡하니 적혀 나온 말이 누구의 것인지 금세 눈치챘다. 남자친구인 제이콥이었다. 나중에 안 사실이지만, 제이콥은 이 기발한 청혼을 위해 세심하게 준비했다. 제이콥은 분석을 의뢰하기 며칠 전, 미국의 펩타이드 합성 기업 ‘서모피셔 사이언티픽’에 ‘MARRYME’ 펩타이드 합성을 의뢰했다. 서모피셔 사이언티픽은 생명과학과 생화학 연구자라면 누구나 친숙할 시료 분석과 합성 전문 기업이다. 제이콥은 생화학자로서 본인이 직접 아미노산을 합성할 수도 있었겠지만, 일생에 단 한번뿐인 기회에 실수를 저지르지 않고 싶었던 모양이다. 이렇게 준비한 펩타이드를 연구실 동료인 차이에게 부탁하여 전달한 것이다. 물론 답은 ‘예’였다.

지금은 종영한 미국의 코미디 드라마, ‘빅뱅이론’의 주인공과 주변 인물 대부분은 캘리포니아 공과대학에서 연구하는 과학자다. 빅뱅이론은 사람들이 흔히 생각하는 ‘공대생’의 스테레오타입을 때로는 과장되게, 때로는 (아주 조금) 현실적으로 그려내면서 시청자에게 신선한 충격과 재미를 선사했다. 과학자를 지나치게 희화화해서 ‘너드’라는 고정관념을 심었다는 비판도 있기는 하지만, 빅뱅이론은 과학자들이 어딘가 이상하거나 특이한 사람이 아니라 다른 이와 일상을 공유하는 평범한 사람임을, 경외의 대상이 아닌 공감의 대상임을 보여줬다. 과학자들의 청혼 이야기도 마찬가지다. 방법과 흥미 포인트가 조금 특이하다지만, 그들의 청혼도 충분히 낭만적이다.

- Vol.465

24년 05/06월호