- Special Issue 02 원료 및 연료의 전환을 기반으로 시멘트 산업의 넷제로 실현

시멘트 산업의 온실가스 배출

시멘트 산업은 주택, 도로, 공항, 항만 등의 건설에 필요한 기초소재를 공급하는 기간산업으로서 국가 경제 및 산업 발전과 함께 성장해 왔다. 2022년 기준 우리나라 시멘트 연간 생산량은 약 5천만 톤으로 세계 13대 생산국에 자리하고 있으며, 시장 규모는 약 4조 원 수준이다. 레미콘 등을 포함한 시멘트 연관 산업의 경제 규모는 약 20조 원 수준이며, 이는 국내 총생산 약 2천조 원 대비 약 1% 수준으로 국가 경제에서 차지하는 비중은 크지 않은 상황이다. 그러나 최근 지구온난화 대응을 위한 온실가스 감축과 탄소중립의 중요성이 대두되면서, 시멘트 산업에 대한 관심이 크게 증가하고 있다. 2022년 기준 시멘트 클링커를 제조하는 주요 8개 사의 CO₂배출량은 36.8백만 톤으로, 철강과 석유화학 산업에 이어 3번째로 많은 온실가스를 배출하고 있다.

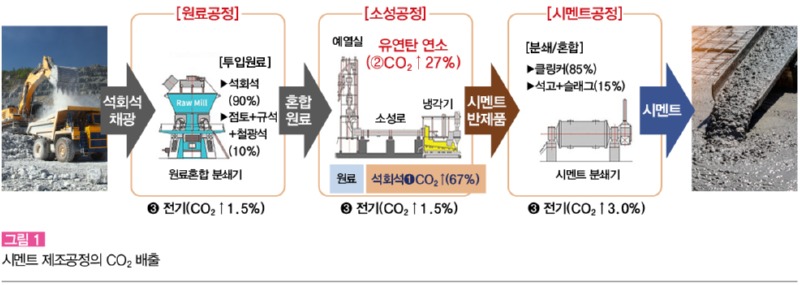

시멘트 산업에서는 시멘트 1톤당 약 0.8톤의 CO₂가 배출된다. 그중에서 약 67%는 원료의 주성분인 탄산칼슘(CaCO₃)의 분해로 발생하고, 약 27%는 연료의 연소 과정에서 발생한다. 즉, 그림 1에서와 같이 총 CO₂ 배출량의 약 94%가 예열실과 소성로에서 원료를 고온으로 가열하는 과정에서 배출된다. 나머지 6%는 원료와 시멘트의 분쇄에 소요되는 전력 사용 등에 의해 배출된다. 따라서, 시멘트 산업의 온실가스 감축을 위해서는 탄소배출이 적은 원료 및 연료의 사용과 함께 저탄소 전력의 활용이 중요하다.

선진 시멘트 산업의 온실가스 배출 감축 전략

시멘트 산업 탄소중립의 선도적 역할을 하는 유럽시멘트협회(CEMBUREAU)는 시멘트 1톤당 CO₂ 배출량 783kg(1990년)을 2050년까지 넷제로로 감축하는 로드맵을 발표했다. 세부적으로는 클링커(Clinker), 시멘트(Cement), 콘크리트(Concrete), 시공(Construction), 재탄산화((Re)Carbonation) 및 CO₂ 포집, 활용, 저장(Carbon Capture, Utilization and Storage)의 5가지 측면(5C)에서 탄소중립 달성 전략을 제시하고 있다(그림 2).

먼저 클링커에서는 철강 슬래그 등 CO₂가 없는 순환자원을 석회석 대체 원료로 사용하고, 유연탄 등의 화석연료를 폐합성수지와 바이오매스 등의 대체 연료로 전환하는 등 다양한 전략을 통해 시멘트 1톤당 160kg의 CO₂ 배출량을 줄이는 방안을 제시하고 있다. 시멘트에서는 클링커를 대체하여 혼합재 사용량을 증대함으로써 시멘트 1톤당 약 72kg의 CO₂ 배출을 감축하고, 기타 전력효율 향상, 신재생 전력 사용, 탄소중립 이송 등을 통해 총 117kg의 CO₂를 감축하는 방안을 제시하고 있다. 한편, 장기적으로 배출량 감소가 예상되는 고로슬래그와 플라이애시를 대신하여 석회석 미분말과 소성점토(Calcined Clay) 및 산업 부산물을 활용한 신규 혼합재 등의 사용이 증가할 전망이다.

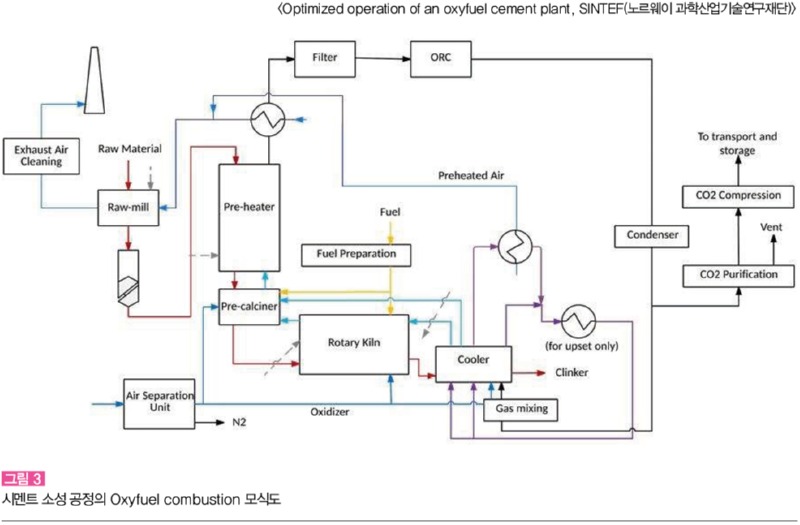

콘크리트에서는 배합의 개선을 통한 시멘트 사용량의 감소, 저탄소 운송 등을 통해 총 59kg의 CO₂를 감축하고, 시공 측면에서는 기존 구조물의 재사용 및 콘크리트 사용량 감축과 콘크리트 구조물의 탄산화에 의한 탄소 흡수량 산정 등을 통해 총 51kg의 CO₂를 감축할 계획이다. 남은 280kg의 CO₂는 CCUS 기술을 적용하여 넷제로를 달성하는 전략을 제시하고 있다. 최근에는 연소 공기의 산소 농도를 높이는 산소 부화 연소 기술(Oxygen-enhanced combustion) 또는 순산소 연소 기술(Oxyfuel combustion)이 주목받고 있다. 그림 3은 유럽 시멘트공장의 적용 예를 나타낸 것이다. 하소로(Precalciner), 소성로(Rotary Kiln) 및 냉각기(Cooler)에 산소를 공급하여 연소효율을 개선함으로써 대체 연료의 사용량 증대, CO₂ 포집 효율 증대, 에너지 효율 증대와 함께 황산화물(SOx)과 질소산화물(NOx)의 배출량 감소에도 기여할 수 있는 것으로 알려져 있다.

국내 시멘트업계의 탄소중립 추진 현황

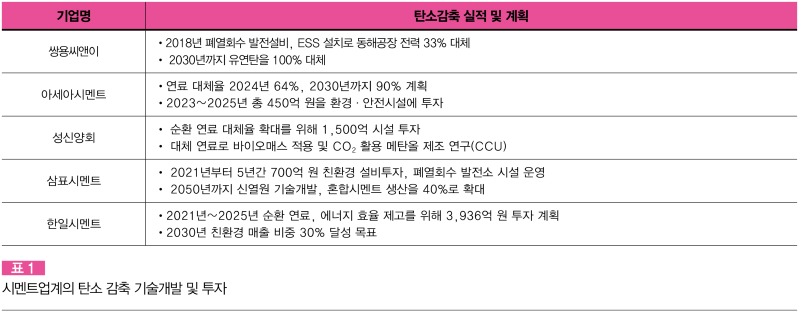

시멘트업계에서는 국가적인 온실가스 감축 정책에 부응하여 2050년 탄소중립을 달성하기 위해 2021년 2월 ‘시멘트 그린뉴딜 위원회’를 구성하고, ‘2050 시멘트업계 탄소중립 도전 공동선언문’을 발표하였다. 각 시멘트 제조사별로는 탄소배출 감축 계획을 수립하고 이에 필요한 R&D 및 설비투자를 추진 중이다(표 1).

한편, 산업통상자원부는 2023년 ‘탄소중립 산업 핵심 기술개발 사업’을 통해 온실가스 다배출 업종에 대한 탄소배출 감축 기술개발 R&D 지원을 추진 중이다. 시멘트 분야에서는 ①클링커 사용량 저감을 위한 혼합재 증대 ②유연탄 감소 폐합성수지 사용량 증대 ③석회석 대체 비탄산염 원료 사용 ④이산화탄소 반응경화 시멘트(CCU) 등이 주요 탄소배출 감축 R&D 사업으로 추진되고 있다.

향후 전망 및 과제

시멘트 산업의 2050 탄소중립 실현을 위해서는 시멘트업계의 노력뿐만 아니라 전후방산업과의 협력 및 국가적인 지원도 적극적으로 이루어져야 한다. 먼저, 석회석을 대체하여 활용할 수 있는 비탄산염 석회질 부산물의 시멘트 원료 활용을 위한 협력 및 지원이 필요하다. 철강 슬래그는 이산화탄소가 제거된 석회 성분을 포함하고 있으며, 석회석 원료를 대체하여 사용할 경우 탄소배출 감축에 효과적이다. 단, 현 상황에서는 경제성 확보가 어려운 측면이 있으며, 이를 해소할 수 있도록 업계 간 협력과 이를 활성화하기 위한 국가적인 지원 정책이 필요하다.

시멘트 혼합재 사용량 증대를 위해서는 이에 필요한 KS 표준의 제·개정 등 기반 조성과 함께 저탄소 시멘트의 적용 확대를 위한 법적, 제도적 활성화 방안 등 국가적인 기반 조성 및 지원제도 마련이 필요하다. 연료 측면에서는 폐합성수지 등 가연성 폐기물의 효율적 활용을 위한 관련 업계의 협력과 정부의 지원이 필요하다. 석유화학, 열병합발전, 시멘트, 철강 등 다양한 분야에서 탄소배출 감축 수단으로 폐합성수지를 재활용하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 이로 인해 업계 간 원료 확보 경쟁을 우려하는 상황이나, 각각의 재활용 분야별로 효율적 재활용이 가능하도록 폐합성수지의 종류, 성상 및 불순물 함량 등에 따라 체계적인 분리, 선별 및 배분 시스템이 구축되어야 할 것이다.

마지막으로, 시멘트 산업의 공정 특성에 적합한 CCUS 기술의 개발 및 상용화가 필요하다. 전술한 바와 같이 시멘트 산업의 넷제로 실현을 위해서는 CCUS의 활용이 필수적이지만, 현 단계에서는 경제성 측면에서 상용화에 어려움이 있다. 그러나 장기적으로 온실가스 배출권 가격의 상승과 과학기술의 발전에 의한 CCUS 비용의 감소가 이루어지면 가까운 장래에 경제성 확보가 가능한 CCUS 기술개발 및 상용화가 이루어질 것으로 예상된다. 이때 해외 기술에 종속되지 않는 독자적인 기술을 확보할 수 있도록 적극적인 R&D 투자가 이루어져야 할 것이다. 특히 시멘트 산업은 석회석의 분해에 의한 공정배출 CO₂의 영향으로 배출가스의 CO₂ 농도가 높아, CCUS 기술의 개발 및 상용화에서 타 산업 부문에 비해 유리할 것으로 판단된다.

- Vol.466

24년 07/08월호