- Special Issue 05 저탄소사회 구현을 위한 제지 산업의 노력

종이 소재는 중국의 채륜이 제지술(製紙術)을 체계적으로 정립한 것으로 기록된 서기 105년 이래 전 세계로 파급되었고, 우리나라에는 3~4세기에 전달된 것으로 추정된다. 이후 19세기 초 영국의 포드리니어 형제가 대량 생산 설비를 개발하고 목재로부터 원료를 조달하게 되면서, 종이는 싸고 대량 생산이 가능한 소재로 발전하였다. 현재 종이는 전 세계 대부분의 나라에서 생산된다. 종이와 판지를 합하여 생산량은 연간 4억 톤 이상이고 그 종류는 수백 가지를 넘는다. 우리나라는 종이 생산량 1천 1백 만 톤/년으로 세계 7위 수준의 제지 강국이다.

조금만 관심을 가지면 우리 생활 주변에서도 책, 잡지, 노트, 신문, 영수증, 과자 박스, 택배 상자, 화장지, 티슈, 등 다양한 종류의 종이를 사용하는 것을 알 수 있다. 그러나 종이의 대표 상품으로 인식되던 신문 용지나 인쇄용지는 인터넷, IT 기술의 발전과 함께 디지털 미디어의 급성장으로 대체되어 그 수요가 감소하는 경향이다. 한편 위생 용지(화장지, 티슈 등)나 택배용 박스 원지(백판지, 골판지 원지 등) 등은 소득 수준향상이나 생활 트렌드 변화에 맞추어 계속 생산량이 늘고 있는 지종이다. 이렇듯 종이 소재도 생활 및 기술의 발전에 따라 종류별로 수요에 변화가 있으며, 이에 따른 생산 품목의 변경을 시도하는 회사가 늘어나고 있다.

산림 파괴 및 다양성 훼손 이슈 해결 노력

종이 소재는 목재에서 얻어지는 펄프(Pulp)를 원료로 제조된다. 사용된 종이를 재활용하여 만드는 재생 펄프(DIP, Deinking Pulp·탈묵 펄프)의 사용량이 더 많기는 하지만, 종이의 품질을 일정 수준 이상으로 유지하기 위해서는 천연 펄프의 사용이 필수적이다. 일부에서는 제지 산업이 자연이 키운 나무를 베어서 원료로 하기에 산림을 파괴하고 친환경적이지 못하다고 비판한다. 일부 국가에서 행해지는 열대우림의 파괴와 연결된 부분도 있다. 그러나 연간 4억 톤 이상의 종이를 생산하기 위해서는 체계적인 원료 공급 시스템이 필요하다.

이를 위해 비영리 시민단체, 환경 단체, 제지·펄프 회사 및 관련 업계를 중심으로 종이뿐 아니라 다양한 산업에 이용되는 산림 자원의 체계적 관리를 요구하는 목소리들이 모아져 국제적 삼림 인증 시스템들이 구축되었다. 가장 대표적인 것이 FSC(Forest Stewardship Council, 산림 관리 협의회) 제도다. 이 제도는 산림의 벌채부터 새로운 나무의 조림과 육목에 대한 인증을 하는 FM 제도, 목재가 생산되어 가공되고 최종 제품으로 생산되어 사용된 후 관리까지를 인증하는 CoC 제도를 근간으로 우리나라를 포함한 전 세계 60여 주요 목재·종이 생산국에서 운영되고 있다.

종이 생산을 위해 제지회사들은 조림지 면적을 늘리고 있다. 제지 산업 덕분에 숲이 아니었던 땅이 숲으로 바뀌는 효과가 있는 것이다. 유엔식량농업기구(FAO, Food and Agriculture Organization of the UN)의 보고에 따르면, 세계 주요 종이 생산지인 미국, 중국, 일본, 유럽연합은 종이 생산량의 증가와 함께 조림지의 확장으로 숲 면적이 오히려 증가하였다. 유럽의 경우 2005년에서 2015년 사이 숲 면적이 4만 4,000㎢ 만큼 증가하였고, 이는 매일 1,500개의 축구장만큼 숲이 늘어났다는 이야기다.

국립산림과학원의 2021년 연구 결과, 숲 단위의 이산화탄소 흡수량은 수종과 관계없이 임령 20~25년이 절정이며 이후 완만하게 하락하여 50년 이후에는 수령 10년의 수준과 같거나 그보다 낮았다. 따라서 나무는 적정한 나이가 되었을 때 베어내고 새로 나무를 심어 가꾸는 순환경작 개념이 탄소중립을 위해서도 필요하다고 할 수 있다.

플라스틱 대체 신제품 출시 전략

탄소중립과 관련하여 또 한 가지 중요한 이슈는 플라스틱 환경오염 문제의 해소 노력이다. 플라스틱의 해양 오염 증가에 따른 해양 생태계 파괴와 미세 플라스틱에 의한 환경 및 생물 내 축적 증가의 문제가 주요한 문제로 지적된다. 플라스틱 대부분이 자연환경에서 분해되는 데 수백 년 이상 걸리는 것도 문제다. 그러한 가운데 전 세계적으로 플라스틱 사용량은 꾸준히 늘어나고 있어, 이에 대한 다양한 대책을 개별 기업이나 지역 또는 국가별 노력의 수준을 넘어서 국제적인 규모로 논의하기 시작했다.

세계 각국은 앞다투어 일회용 플라스틱 규제를 시작했으며, 2022년 3월 제5차 유엔환경총회(UNEA, UN Environment Assembly)에 참가한 세계 175개국은 2040년 플라스틱 오염을 종식하기 위해 강제성을 띤 국제 플라스틱 협약을 마련하자는 결의안을 도출했다. 2024년 말까지 구체적인 협약문을 완성하자는 목표를 두고 4차 회의까지 진행되었으나 선진국과 개도국, 산유국의 의견이 각기 달라 합의에 난항을 겪고 있다. 이는 플라스틱 사용량 축소가 얼마나 어려운 과제인가를 보여주고 있다.

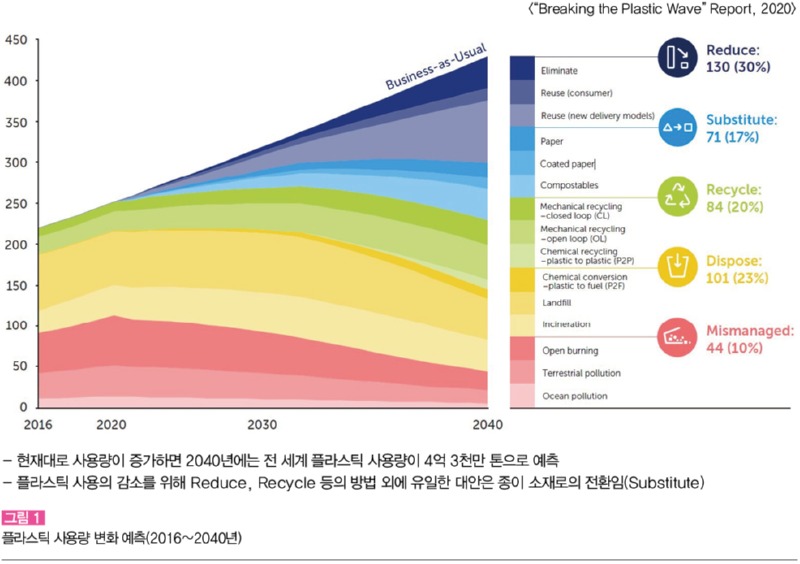

플라스틱 사용을 줄이고(Reduce), 재활용하고(Recycle), 재이용하는(Reuse) 것과 함께 다른 친환경적인 소재로 대체하자는(Replace) 노력이 이루어지고 있다. 그리고 이러한 대체를 위한 유일한 대안은 종이 소재다. 특히 식품 포장이나 패키징용 소재 분야에서 플라스틱을 종이로 대체하기 위한 활발한 검토와 개발이 진행되고 있다(그림 1). 우선 검토되고 있는 것은 패스트푸드를 포함한 식품 서비스 분야에서 많이 사용하는 플라스틱 용기류를 종이·판지 기반의 소재로 변경하는 것이다. 플라스틱 용기류는 한 번 쓰이고 버려지거나 단기간 음식물/음료를 보관하는 데 사용되므로, 플라스틱 사용을 최소화하거나 가능하면 sustainable한 소재를 채택해 사용하려는 소비자들의 니즈도 크다.

이 영역에서 사용되는 컵, 빨대, 트레이, 용기 등은 종이·판지를 기본 소재로 하더라도 PE extrusion coating, wax coating, PFOA/PFAS(과불화물) 처리된 소재를 사용하는 경우가 많았다. 모두 재활용이 어렵거나 인체 및 환경에 악영향을 주는 소재들이다. 따라서 내수성, 내유성, 후가공 적성 등의 요구품질을 만족하면서 친환경 소재를 적용하는 새로운 기술 개발이 요구되고 있다. 최근에는 수성 코팅액을 적용하는 것이 적극 검토되고 있다. 이는 재활용이 용이하고 유해성이 문제 되지 않는 수준이다.

또 한 가지 중요한 영역은 연포장(Flexible Packaging) 영역이다. 이는 제품 포장의 1차 포장이나 2차 포장에 해당하고 주로 플라스틱 필름들이 사용된다. 연포장 영역에는 강도적인 특성이나 차단 성능 등을 고려하여 PE, PP, PET, Poly Amide 등을 선택하거나 여러 소재를 공압출(coextrusion)하여 사용한다. 산소, 수분, oil, 이산화탄소, UV 등에 대한 차단 성능이 요구될 경우에는 알루미늄 포일을 라미네이션 하거나 알루미늄 또는 무기 재료 등을 증착한 필름을 합지하여 사용한다. 이는 가격과 중량에서 장점이 있고, 후가공 적성이 우수하며 열접착이나 유통 중의 충격/외력에 대해 문제 발생이 적어 대체가 어렵다고 여겨졌다.

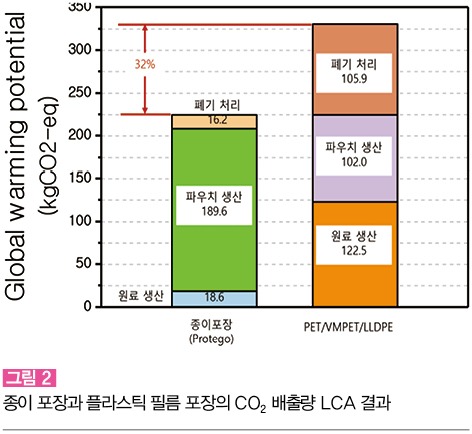

그러나 최근에는 종이를 기반으로 필요한 기능을 수성 코팅한 소재나, 천연 유래 성분을 활용해 코팅한 소재로 대체하고자 하는 개발이 활발히 진행되고 있다. 특히 종이를 기재로 사용할 경우, 이미 잘 정립된 종이 재활용 처리 Cycle에 이를 편입해 처리할 수 있기 때문에 재활용 성능이 우수하다는 장점이 있다. 2023년 한국생산기술연구원 산하 패키징기술센터에서 진행된 LCA(Life Cycle Assessment, 전 과정 평가) 연구 결과에 따르면, 같은 포장재를 플라스틱 필름에서 종이 기반 소재로 전환하였을 때 이산화탄소 발생이 약 30% 감소했다(그림 2).

종이의 원료인 목질계 Biomass를 활용하려는 Open Innovation

최근 제지 분야에서는 종이 소재를 기본으로 활용하려는 노력 외에도, 원료인 목질계 Biomass를 활용하여 새로운 소재화를 탐색하기 위해 노력하고 있다. 종이는 목재 성분 중 셀룰로오스만을 wood fiber 형태로 뽑아내 제조하는 데 최적화한 것이다. 나머지 성분인 리그닌이나 헤미셀룰로오스는 원료를 만드는 펄프 공정에서 보일러의 연료로써 활용되고 다른 용도로는 그다지 개발되지 못하였다. 이 성분들을 각각 유효하게 활용하고자 하는 움직임이 활발해지고 있다. 우선 셀룰로오스는 이를 나노화한 나노셀룰로오스(nanocellulose) 또는 마이크로셀룰로오스(microcellulose)로 활용하고자 노력하고 있다. 셀룰로오스를 입자의 형태로 유지하면서 최소한의 크기로 미세화하면, 폭이 3~4nm이고 길이가 수백nm인 종횡비가 매우 크고 가벼우면서 강도도 강한 소재화가 가능하다.

미세화를 위해 사전에 효소나 화학적 처리를 한 후 강한 기계적 전단력을 가하면 원하는 크기로 만들 수 있다. 이렇게 제조된 나노셀룰로오스는 물에 분산된 상태에서는 투명하며 thixotropic한 성질을 가진다. 따라서 분산제, 증점제, 보습제, 코팅·안료 첨가제 등으로의 활용이 기대된다. 또한 화학적 개질을 통해 소수성의 플라스틱 재료들이나 용제류에도 분산할 수 있기에 폭넓은 소재와의 복합 소재화도 가능하다. 플라스틱, 고무, 우레탄 등의 소재에 적용하여 강도적인 특성을 보강하는 재료로 적용을 확대해 나가고 있다. 그동안 제대로 활용되지 못했던 리그닌 또는 리그노셀룰로오스의 용도 개발도 적극적으로 진행되고 있다. 이는 분자 구조 내에 방향족 고리를 다수 포함하고 있어 항산화성, UV 차단 성능, 난연성 등 고유한 특성을 활용할 수 있다. 따라서 고무, 페놀, 에폭시, 멜라민 수지 등과 함께 복합재료로 개발하는 것을 검토 중이다.

북유럽의 대학·기업·연구기관들을 중심으로는 미래의 탄소 소스로서 전지의 음극 재료, 탄소섬유 등으로 검토하고 있다. 국내에서는 리그넘(Lignum) 사의 리그노셀룰로오스 소재인SSEIF bio filler가 개발되어 다양한 파트너들과 적용 사례를 구축해 가고 있다. 마지막으로 헤미셀룰로오스는 천연 다당류 물질로 리그닌과 공유결합을 이루며 셀룰로오스 분자 사슬을 감싸고 있다. 쉽게 열수나 용매에 의해 추출이 가능하고 가수분해를 통해 저분자량의 당류로 분해될 수 있는 성질이 있다. 나무의 종류에 따라 다양한 고분자가 존재하며 각각의 특성이 있다. 이를 활용하여 기능성 약물이나 천연 식품, 의약품 원료로의 적용이 검토되고 있으며, fermentation을 통한 미생물 유래 고분자 물질로의 생산도 가능성이 크다고 여겨지고 있다.

종이 산업의 향후 과제와 발전 방향

종이 산업은 규모가 큰 중국, 원료자원이 풍부한 인도네시아 등과의 경쟁에서 살아남아야 한다. 이를 위해 원가, 품질, 부가가치가 큰 제품을 생산하는 방향으로 기술개발과 제품 고도화를 진행해야 하며, 경쟁력이 떨어지는 commodity 제품군에서는 탈피하여 specialty 제품으로의 신속한 전환이 요구되는 시점이다. 또한 생산 설비의 노후화가 진행되고 있어 경쟁력을 유지하기 위해서는 장치산업 관점의 설비투자와 보완이 필요하다.

한편, 목재라는 친환경적이고 지속 가능한 소재로부터 원료를 공급받는 장점을 살려 각 성분의 특징을 극대화하는 연구개발이 필요하다. 향후 Biomass 유래의 소재로 석유 유래 물질들의 공급을 대체하는 Bio Refinery를 산업화하는 검토가 이미 시작되었다. 국내 제지 업체들도 이러한 흐름에 앞서가는 연구개발과 사업화 전략이 절실하다.

- Vol.466

24년 07/08월호