- R&D 나침반 외계인 침공 전에 인류가 먼저 외계인을 찾아낼 수 있을까

그림 1 외계 행성 이미지

<Wikimedia Commons>

400년 후에 외계인이 지구를 침공한다면? 이와 같은 흥미로운 상상을 주제로 다룬 SF 장편 소설 ‘삼체’가 화제다. 최근에 이 소설을 기반으로 한 영화가 NETFLIX 등 온라인 동영상 서비스(Over The Top, OTT)에서 인기를 끌면서, ‘외계인 침공’이 심심찮게 대화 소재로 오르내리고 있다. 이 작품에서는 태양이 3개인 3중 항성계 ‘센타우루스자리 알파(α Centauri)’라는 곳에 거주하는 외계 문명이 생존을 위해 지구로 다가오는데, 이들이 지구에 도착하는 데 400년이 걸린다는 배경을 설정했다.

그림 2 영화 '삼체' 포스터

<NETFLIX>

그렇다면 외계인이 오기 전에 인류가 먼저 외계인을 발견할 가능성은 있을까. 사실 인류가 발견한 외계인은 아직 없지만, 인류가 발견한 외계 행성은 꽤 많다. 지금까지 인류는 5,600개가량의 외계 행성을 확인했다. 외계 행성은 태양계 밖에 있는 항성의 주위를 도는 행성을 뜻한다.

외계 행성들은 크기와 구성 면에서 다양하다. 목성처럼 거대한 가스 행성부터 지구나 화성 크기의 작은 암석 행성까지 그 범위는 매우 넓다. 과학자들은 이러한 외계 행성들을 크기와 질량에 따라 네 가지 주요 범주로 구분한다. 가스형 행성, 해왕성형 행성, 슈퍼지구형 행성, 그리고 지구형 행성이다.

가스형 행성은 태양계의 목성이나 토성과 비슷하거나 그보다 더 큰 행성들을 가리킨다. 대표적으로, 목성은 과거 처음 발견된 외계 행성 유형 중 하나로 항성에 매우 가까이 위치하여 표면 온도가 수천 도에 이르는 때도 있다. 이들은 고체 표면이 없고 중심에 고체 핵이 있으며, 그 위를 가스가 둘러싸고 있는 구조다. 가스형 행성들은 별을 공전하면서 별의 궤도에 미세한 흔들림을 발생시키고, 그로 인해 별빛의 스펙트럼에 변화를 일으킨다.

그림 3 가스형 행성

<FLICKR>

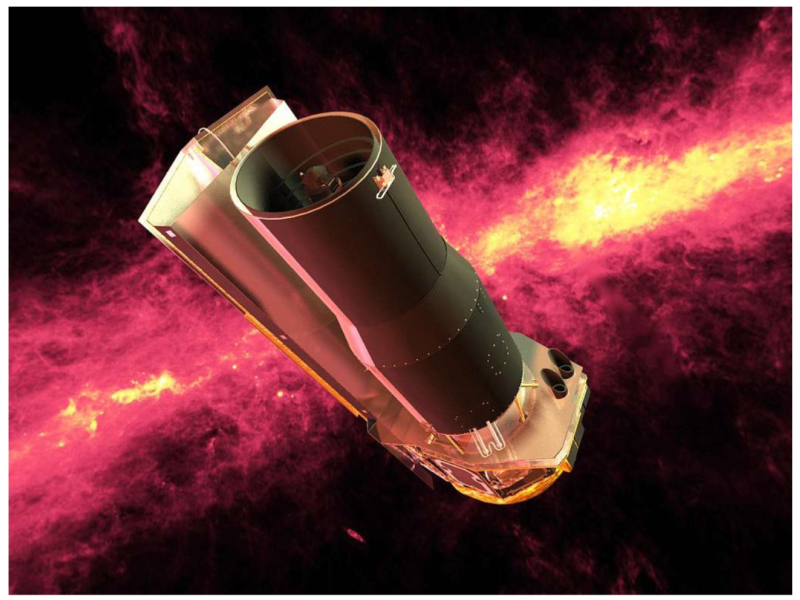

2007년 미국 항공우주국(National Aeronautics and Space Administration, NASA)의 스피처 우주 망원경(Spitzer Space Telescope)을 통해, 과학자들은 항성이 생겨난 지 1,000만 년 이내에 거대 가스 행성들이 형성된다는 증거를 발견했다. 이런 행성들은 어린 항성을 둘러싼 가스가 풍부한 원반에서 형성되며, 소행성과 혜성의 충돌로 형성된 핵이 충분한 질량에 도달하면 중력이 가스를 끌어들여 행성으로 성장한다.

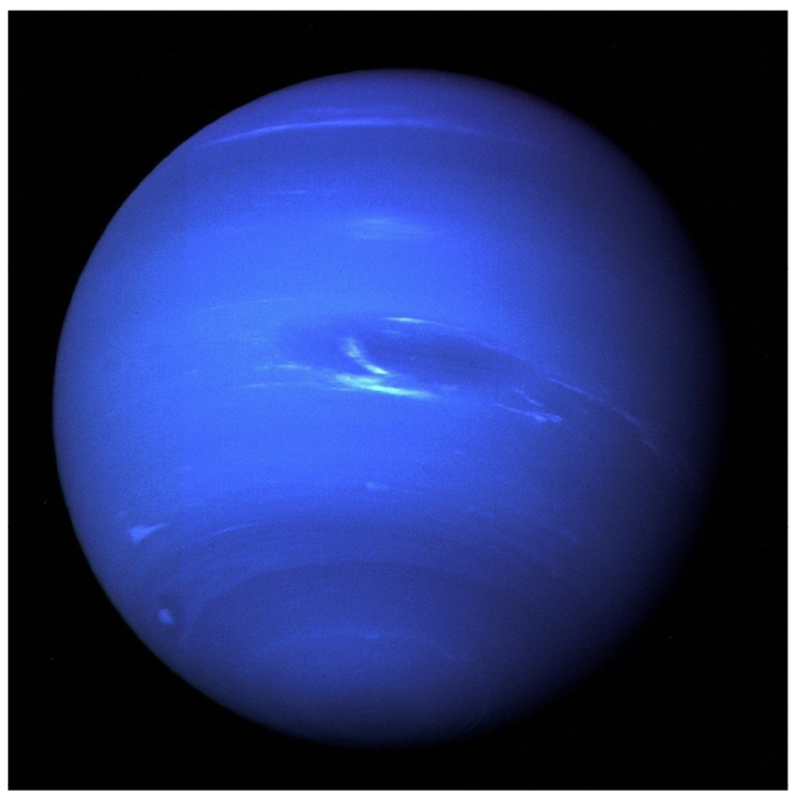

해왕성형 행성은 우리 태양계의 해왕성이나 천왕성과 유사한 크기의 행성들을 의미한다. 이들은 대개 수소와 헬륨을 포함한 대기와 암석 핵을 가지고 있으며, 그 내부 구조는 혼합되어 있을 가능성이 있다. 더 작은 크기의 미니 해왕성도 발견되었는데, 이는 지구보다는 크고 해왕성보다는 작은 유형의 행성으로 우리 태양계에는 존재하지 않는 새로운 유형이다.

그림 4 해왕성형 행성

<PICRYL>

슈퍼지구형 행성은 이름에서 알 수 있듯이 지구보다는 크고 해왕성보다는 작은 행성이다. 이들 행성은 대기가 있을 수도, 없을 수도 있으며 크기는 지구의 최대 10배에 이른다. 주로 암석과 규산염, 물, 또는 탄소로 이루어진 이 행성들은 지구와 비슷한 특성을 가질 가능성도 있다. 2019년 NASA는 픽터(Pictor) 별자리에서 약 73광년 떨어진 곳에서 슈퍼지구형 행성을 발견한 바 있다. 슈퍼지구형 행성들이 반드시 지구와 유사하다는 뜻은 아니지만, 일부 행성들은 대기와 물을 가지고 있을 가능성이 있어 인류는 특히 이들에 주목하고 있다. 이들 행성은 생명체의 존재 가능성이나 미래의 이주 가능성이 다른 행성들보다 높을 수 있기 때문이다.

사실 인류가 수천 개의 외계 행성을 발견했다고는 하더라도, 아직 내부 구조를 파악할 수 있을 만큼의 구체적인 정보를 얻은 외계 행성은 거의 없다. 외계 행성을 직접 보거나 우주선을 보내 관찰하기에는 지나치게 거리가 멀기 때문이다. 외계 행성에 비해 상대적으로 가까운 화성과 같은 행성 정도라면 탐사선을 보내 지진파를 관측할 수 있겠지만, 외계 행성은 지구에서 최소 수백 광년 떨어져 있다.

하지만 그렇다고 포기할 인류가 아니다. NASA는 2016년 스피처 우주 망원경을 통해 슈퍼지구형 행성 중 하나인 TOI 270의 온도 지도를 최초로 제작하기도 했다. 2003년 우주로 발사되어 2020년까지 활동한 적외선 망원경인 스피처 우주 망원경은 우주에서 적외선 파장을 관측해 가시광선으로는 볼 수 없는 천체와 현상을 탐사했다. 스피처는 2020년에 공식적으로 임무를 종료했지만, 이 망원경이 수집한 데이터는 여전히 천문학 분야에서 활발하게 연구되고 있다. 덕분에 과학자들은 이 행성의 한쪽 면에서 다른 쪽 면까지 극심한 온도 차이가 있다는 사실을 발견했으며, 이 차이는 용암의 흐름으로 인해 발생한 것으로 분석됐다. 또한 이 행성이 항성을 여러 번 공전한다는 것도 확인됐다.

그림 5 스피처 우주 망원경

<PICRYL>

슈퍼지구형 행성은 최근 노르웨이학술원이 카블리 상(Kavli Prize) 수상자를 발표하면서 다시 주목받고 있다. ‘제2의 노벨상’으로 불리는 카블리상의 천체물리학 부문 상을 받은 인물은 데이비드 샤르보노(David Charbonneau) 미국 하버드대 천문학과 교수와 사라 시거(Sara Seager) 미국 매사추세츠 공대(MIT) 물리학과 교수였다. 이들은 외계 행성을 찾아 대기의 특성을 규명했다. 구체적으로 이들은 외계 행성이 항성 앞을 지날 때 발생하는 빛의 감소 현상을 이용해 연구를 진행했다. 별빛이 행성의 대기를 통과할 때 산란하는 양상을 분석함으로써 대기의 구성 성분을 알아낸 것이다. 이들의 업적은 외계 행성에서 생명체 존재 가능성을 탐색하는 데에 중요한 기초 작업으로 평가받고 있다. 노르웨이학술원은 이들이 카블리 상을 수상한 이유에 대해 “새로운 행성을 찾고 우주에 다른 생명체가 있다는 증거를 찾는 중요한 첫 단계”라고 설명했다.

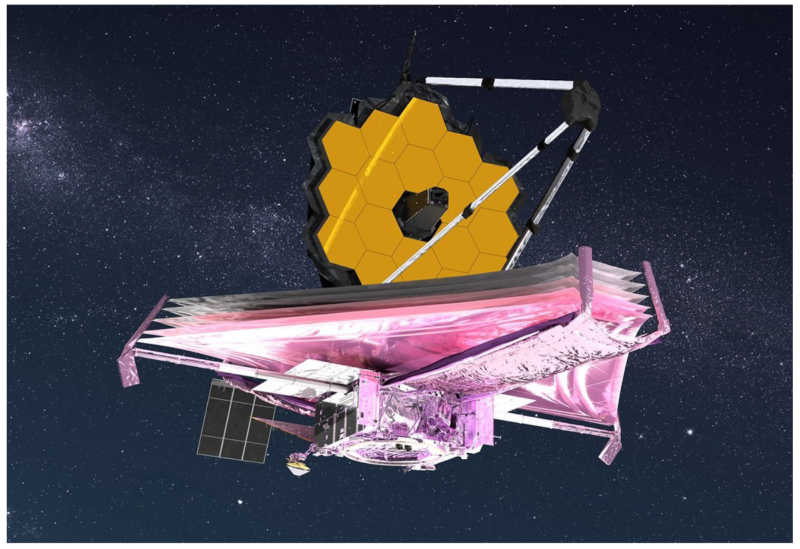

최근에는 제임스 웹 우주 망원경(James Webb Space Telescope) 덕분에 인류가 외계인에 대한 실마리를 점차 찾아나가고 있다. 제임스 웹 우주 망원경은 NASA가 주도한 차세대 적외선 관측 우주 망원경으로, 외계 행성 탐사에 중요한 역할을 하고 있다. 실제로 제임스 웹 우주 망원경은 최근 외계 행성 K2-18b에서 생명체 존재 가능성을 시사하는 물질을 발견하기도 했다. ‘하이시안(Hycean) 세계’로 추정되는 K2-18b는 대기에서 메탄과 이산화탄소뿐만 아니라, 생명체의 존재를 암시할 수 있는 디메틸 황화물(DiMethyl Sulfide, DMS)까지 감지됐다. 하이시안은 수소(Hydrogen)와 대양(Ocean)의 합성어로, 대기에 수소가 풍부하며 표면에 물이 존재할 가능성이 있는 행성을 지칭하는 용어다. 하이시안 세계에서는 수소 대기가 두껍고 온도가 높아도 물이 액체 상태로 존재하는 환경을 형성할 수 있어, 생명체가 존재할 가능성이 있다.

그림 6 제임스웹 우주 망원경

<FLICKR>

기존까지 인류는 외계인의 가능성을 발견하기 위해 주로 지구와 유사한 환경을 가진 행성을 찾았다. 즉, 물이 액체 상태로 존재하고 대기가 적당한 온도를 유지하는 행성을 찾는 것이 목표였다. 하지만 하이시안 세계는 다소 극한 환경에서도 생명체가 존재할 가능성을 제시한다. 지구보다 훨씬 크고 두꺼운 수소 대기를 통해 표면에서의 온도가 안정화되고 방사선으로부터 보호받을 수 있다면, 매우 뜨겁거나 차가운 환경이라도 깊은 바닷속에서 생명체가 생존할 수 있는 여지가 있기 때문이다. 특히 지구에서 디메틸 황화물은 해양 미생물에 의해서만 생성되기 때문에, 이 물질이 발견되면 외계 생명체의 존재 가능성이 높아진다. K2-18b의 경우 지구보다 약 2.6배 크고 8.6배 무거우며, 별의 '생명체 거주 가능 영역'에 자리 잡고 있어 물이 존재할 수 있는 환경일 가능성이 있다.

물론 이는 아직 초기 단계의 관측 결과일 뿐이기에 추가 검증이 필요하다. 다만, 제임스 웹 우주망원경이 발견한 물질은 외계 행성 연구의 중요한 전환점이 될 수 있다. 외계 행성의 대기를 분석해 행성 내부에 물이나 메탄, 산소 등의 화합물이 있는지를 탐지할 수 있기 때문이다. 인류가 쏘아 올린 첨단 우주 망원경이 언젠가 대기와 물이 있는 하이시안 행성에서 생명체의 흔적을 찾고, 나아가 외계인을 찾아낼지도 모를 일이다.

- Vol.468

24년 11/12월호