- 혁신의 발견 우연처럼 보이는 필연, 과학적 발견의 세렌디피티

《세렌딥의 세 왕자》 초판본 표지. 페르시아의 전설을 전해 듣고 베네치아의 미첼레 트라메치노가 1557년 발표한 동화다.

《세렌딥의 세 왕자》는 지금까지도 신간이 발간될 만큼 많은 사랑을 받고 있다.

영국의 정치인이자 문필가인 호레이스 월폴(Horace Walpole)은 1754년 친구에게 보낸 편지에서 ‘세렌딥(Serendip)의 세 왕자’라는 오랜 설화에 빗대어 행운이라는 단어만으로는 설명하기 어려운, 예기치 않은 재치로 미처 모르던 사실을 발견하는 상황을 일컫는 말을 고안했다. 바로 세렌딥에 명사형 어미인 -ity를 붙여 만든 ‘세렌디피티(serendipity)’라는 단어다. 세렌딥은 스리랑카의 옛 이름으로, ‘세렌딥의 세 왕자’는 세 왕자가 여러 나라를 여행하며 경험을 쌓고 부왕의 나라를 물려받아 행복하게 살았다는 이야기다.

눈여겨 볼 점은 월폴이 언급한 이야기의 주인공인 세 왕자가 마냥 요행을 바라는 성격이 결코 아니었다는 것이다. 왕자들은 얼마든지 쉽게 왕위를 물려받을 수 있었는데도 지혜를 더 쌓고자 방랑을 선택할 만큼, 지혜롭고 도전적이다. 세 왕자는 여행을 마친 뒤에도 왕위를 두고 다투기보다 각자의 몫을 현명하게 나누어 선정을 펼친다. 월폴이 강조하고자 한 것은 우연한 기회 자체보다도, 우연히 찾아온 기회를 제대로 알아보는 도량이라고 봐야 한다.

흔히 세렌디피티를 뜻하지 않은 행운 정도로 해석하곤 하는데, 월폴의 의도를 따른다면 행운이라는 우연보다 기회를 포착하는 지혜를 더 강조하는 것이 맞지 않을까 싶다. 과학과 기술에서도 ‘뜻하지 않은 행운’으로 알려진 일화가 많지만, 자세히 들여다보면 다른 사람이었다면 실수나 오류로 지나쳤을 순간을 명민하게 포착한 안목이 있었기에 가능한 이야기였다.

실수를 실수로 끝내지 않은 인공감미료와 전자레인지

오늘날 설탕 대신 널리 사용되는 인공감미료는 그야말로 ‘준비된 우연의 역사’라고 해도 과언이 아니다. 가장 오래 사용된 인공감미료인 사카린부터 실수의 결과물이었다. 콜타르(coal tar)에서 유도한 화합물로 실험하던 연구원이 손을 씻지 않은 채 식사하다가, 손가락에서 단맛이 나는 것을 보고 사카린을 찾아낸 것이다. 100년도 더 넘은 과거의 이야기라 그렇지 지금 기준으로 보면 안전불감증 사고사례로나 나올 법한 어처구니없는 실수다.

시클라메이트(cyclamate)도 해열제를 연구하던 대학원생이 담배를 피우다 단맛을 느낀 것이 발견의 계기였다. 일리노이대학교의 화학과 대학원생인 마이클 스베다(Michael Sveda)는 담배를 피우면서 실험하는 고약한 버릇이 있었다. 이게 무슨 소리인가 싶겠지만 1937년의 일이니 이해해주자. 스베다는 실험대에 잠시 담배를 올려 뒀다가 다시 물었는데, 담배에서 강한 단맛이 나는 것을 깨닫고 정제한 설탕보다 30~50배나 단맛이 강한 시클라메이트를 찾아냈다. 이를 계기로 음료 시장에 인공감미료가 본격적으로 사용되었다. 1950년대에는 미국을 비롯한 서방에서 다이어트 탄산음료 붐이 일어나기도 했다.

제로 칼로리 열풍의 주역인 아스파탐(aspartame)도 실수의 산물이다. 제약회사에서 신약을 개발하는 화학자인 제임스 슐라터(James Schlatter)는 위궤양 치료제를 개발하려고 여러 물질을 합성해 보던 중, 손가락에서 단맛을 느꼈다. 일부러 맛본 것은 당연히 아니고, 실험하던 손을 씻지 않은 채 습관처럼 손가락에 침을 발라 책장을 넘기려다 강한 단맛을 느꼈다고 한다. 슐라터는 곧 단맛의 원인을 재합성해서 아스파탐을 개발하는 데 성공했다.

오늘날 가장 널리 사용되는 인공감미료 중 하나인 수크랄로스(sucralose)의 일화는 더 황당하다. 살충제를 개발하던 중 염소와 반응시킨 설탕을 시험(test)해 보라는 말을, 맛보라(taste)는 말로 잘못 알아들은 연구자가 충실하게 지시를 따른 덕분에 발견된 것이다. 이 불쌍할 ‘뻔’한 연구자인 샤시칸트 파드니스(Shashikant Phadnis)를 위해 변명하자면, 이는 그가 당시 인도에서 런던에 온 지 얼마 안 되어 영어에 서툴렀기에 생긴 일이었다.

알약 형식으로 간편하게 사용할 수 있는 수크랄로스 정제. 설탕의 칼로리가 부담스러운 사람들이 많이 사용한다.

인공감미료의 역사는 우연한 발견의 연속이라고 해도 과언이 아니다. ©yackers1/shutterstock

대체 화학자들이 왜 정체도 밝혀지지 않은 화합 물질이 묻은 손가락을 핥을 생각을 했는지 의문이지만, 이들 모두 손에서 나는 단맛을 그냥 지나치지 않았다. 왜 단맛이 났는지, 무엇 때문인지 찾아보며 수십, 수백 번의 실험을 거듭했다. 시료가 묻은 손을 씻지 않고 혀에 댄 것은 분명 우연한 실수였지만, 이들은 화학자로서 우연한 현상을 그냥 지나치지 않았기에 새로운 발견에 이를 수 있었다.

인공감미료를 발견한 화학자들처럼 안전상의 실수까지는 아니었지만, 전자레인지의 발명 역시 실험실에서 겪은 소소한 우연이 발단이었던 것으로 잘 알려져 있다. 1945년, 방위산업체인 레이시온(Rayxion) 소속의 퍼시 스펜서(Percy Spencer)가 레이더를 개발하느라 전자기파 발생 장치인 마그네트론(Magnetron)과 씨름하고 있었다. 당시 스펜서는 실험 중 출출할 때 먹을 요량으로 주머니에 초콜릿바를 넣어두곤 했는데, 신통치 않은 마그네트론으로 여러 번 반복해 실험하는 동안 초콜릿바가 다 녹아버리는 일이 종종 있었다.

방 온도와 체온만으로는 이렇게 될 리 없다고 생각한 스펜서는 곧 마그네트론이 원인일지 모른다고 의심했다. 스펜서는 팝콘부터 계란까지 여러 음식 재료를 가져와서 실험하였고, 마그네트론에서 나오는 극초단파가 수분의 온도를 올린다는 결론을 내렸다. 이 발견은 전자레인지의 발명으로 이어졌다. 레이더를 만드는 방위산업체인 레이시온이 잠시나마 가전제품 시장에 진출한 것은 덤이다.

레이시온사가 개발한 전자레인지인 ‘라다레인지’의 모습. 지금과 비교하면 꽤나 대형으로, 초기에는 선박의 조리실에 주로 설치됐다.

사진은 최초로 상선에 설치된 라다레인지로, 앞의 사람은 선박의 조리장인 오토 비스마르크다. ©SS United States

오류가 아니야, 새로운 발견이지

때로는 실수가 아닌 실험의 오류가 중요한 발견으로 이어지기도 한다. 대학교 시절 실험을 해 본 사람이라면 알겠지만, 실험에는 늘 예상하지 못한 데이터가 섞인다. 이런 데이터는 보통 실험을 망치는 주범으로 여겨지곤 하지만, 가설에 부합하지 않는 데이터라고 해서 모두 의미 없는 것은 아니다. 어쩌면 아직 인류가 모르던 새로운 사실을 암시하는 단서일 수도 있으니까.

과학에서는 이런 일이 드물지 않게 일어난다. 대표적인 사례가 감마선 천문학이다. 감마선 천문학은 우주 곳곳에서 날아오는 감마선을 포착하여 분석하는 천문학을 말한다. 감마선은 방사선의 일종으로, 방사성 물질의 핵이 붕괴할 때 방출되는 방사선 중 하나다. 감마선은 파장이 극히 짧고 진동수가 높은 전자기파다. 관통력이 강하고 에너지가 높아서 생명에 치명적이며, 이러한 특성을 이용해서 식품이나 의약품의 멸균 처리에 사용된다.

우주에서는 별이 수명을 다 마치고 초신성으로 폭발하거나 중성자별처럼 극도로 밀도가 높은 별이 충돌할 때, 대량의 감마선이 방출된다고 알려졌다. 이러한 현상을 ‘감마선 폭발(Gamma Ray Burst, GRB)’이라고 한다. 감마선 폭발이 일어나면 수백억 개의 별을 합친 것만큼 강력한 에너지가 방출된다. 폭발 신호가 은하 너머까지 도달할 수 있을 정도다. 실제로 감마선 폭발로 인한 감마선은 별이 밀집된 은하의 원반 방향뿐 아니라 별이 거의 없는 방향에서도 고르게 날아오는데, 이는 외부 은하에서 일어난 감마선 폭발 신호가 지구까지 도달했음을 뜻한다.

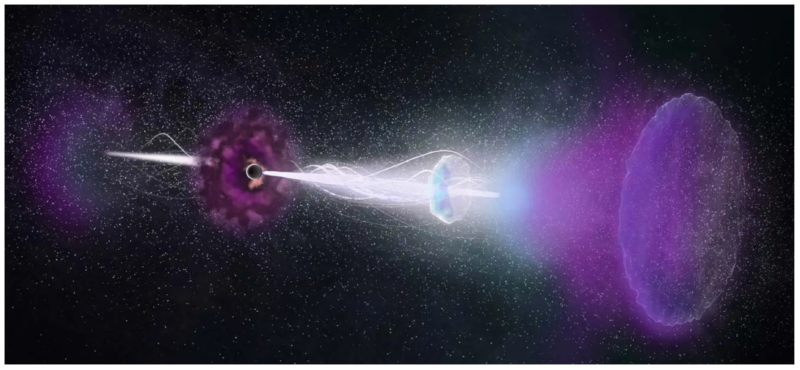

감마선 폭발의 모식도. 폭발이라고는 하지만 특정한 방향으로 쏘아져 나가는 ‘빔(beam)’에 가깝다. 천문 현상 중 가장 강력한 에너지를 방출하는 것으로 알려졌다.

©ALMA Observatory

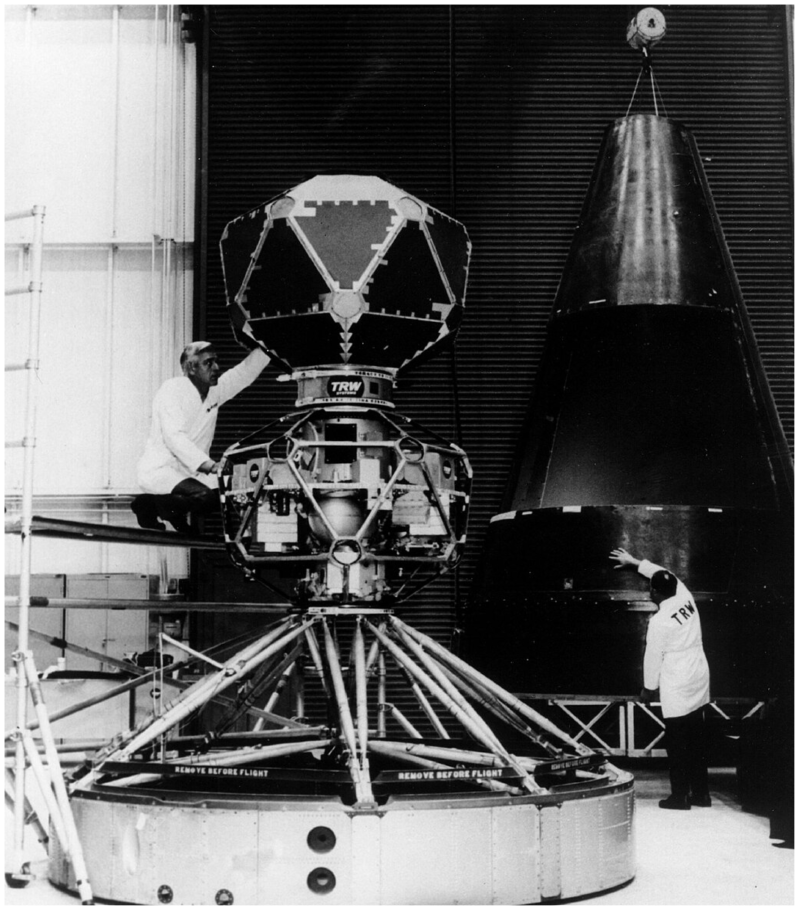

이처럼 중요한 현상인데도 20세기 후반까지 감마선 폭발에 대해서는 전혀 알려지지 않았다. 지구의 대기가 우주에서 날아오는 감마선을 충실하게 막아주었던 데다, 감마선을 검출하려면 특별한 장치가 필요했기 때문이다. 그런데 군사적인 목적으로 띄운 위성이 엉뚱하게도 천문학의 새 장을 연 대발견을 이끌었다. 바로 1960년대 미국이 발사한 핵실험 탐지 위성, 벨라(Vela)가 그 주인공이다.

1963년, 핵무기 경쟁의 위험성에 공감한 미국과 소련은 핵실험 금지 조약에 서명했다. 더 이상의 핵실험을 중단하고 단계적으로 핵무기를 줄이자는 합의였다. 그러나 냉전 시기였기에 미국과 소련은 서로를 결코 믿지 않았다. 미국은 핵무기를 실험할 때 대량의 감마선이 나온다는 데 착안해서, 지상에서 발생하는 감마선을 탐지하는 위성인 벨라를 띄웠다. 벨라 시스템은 핵실험 징후를 놓치는 일이 없도록 총 12개의 위성이 지구 전체를 커버하는 방식으로 운영되었다. 여러 대의 위성을 활용한 덕분에 감마선 발생 위치를 비교적 정확하게 특정할 수 있었다.

감마선 폭발을 처음으로 관측한 위성 중 하나인 벨라 4. 1967년 발사됐다.

1967년 7월 2일, 벨라 3과 벨라 4 위성이 지금까지 알려진 핵실험 징후와는 전혀 다른 감마선 섬광을 탐지했다. 아주 짧고 강하게 반짝하고 서서히 사라지는 핵실험 징후와 달리, 분명하게 두 번 깜박이는 신호였다. 벨라의 목적을 생각하면 이 신호는 잡음에 불과했다. 따라서 기기 오류나 우주 어딘가에서 발생한 자연적인 신호로 여기고 무시할 수도 있었다. 그러나 이 신호를 분석한 로스 앨러모스(Los Alamos) 연구소의 과학자들은 과거 한 번도 접해보지 않은 이 신호가 초신성의 흔적일지도 모른다며, 더 깊게 살펴볼 가치가 있다고 판단했다.

이후 로스 앨러모스에서는 7년 동안 여러 대의 벨라 위성을 이용해 우주에서 날아오는 감마선 신호를 분석했다. 연구가 거듭될수록 벨라에서 포착한 신호는 지금까지 천문학자들이 접하지 못한, 전혀 새로운 천문 현상이라는 사실이 분명해졌다. 마침내 1973년, 레이 클레베사델(Ray Klebesadel)을 비롯한 로스 앨러모스의 천문학자들은 감마선 폭발을 학계에 보고했으며 이 현상이 우주의 기원을 밝히는 데 중요한 역할을 하리라고 예측했다.

감마선 폭발 소식은 학계에서 곧 엄청난 화제를 일으켰다. 적국인 소련의 천문학계에서도 큰 관심을 기울였다. 미국과 소련의 천문학자들은 감마선 폭발을 더 면밀히 조사하고자 1978년 태양계 곳곳에 자리 잡은 인공위성을 연계하여 ‘행성 간 네트워크(Inter-Planetary Network, IPN)’ 를 수립하는 데 이르렀다. 여기에는 12기의 벨라 위성 외에도 러시아의 프로그노즈7, 베네라11, 베네라12와 서독의 헬리오스2, 미국의 파이오니어 금성 궤도선이 포함됐다. IPN으로 태양, 지구, 금성을 잇는 삼각형 관측망이 완성되었다. 1980년까지 총 84건의 감마선 폭발을 포착하여 미국과 소련 양쪽의 과학자들이 모두 연구에 뛰어들었다. 소련을 비롯한 동구권을 감시하고자 띄운 벨라 위성 시스템이 오히려 동서방 공동 연구의 구심점이 된 셈이다.

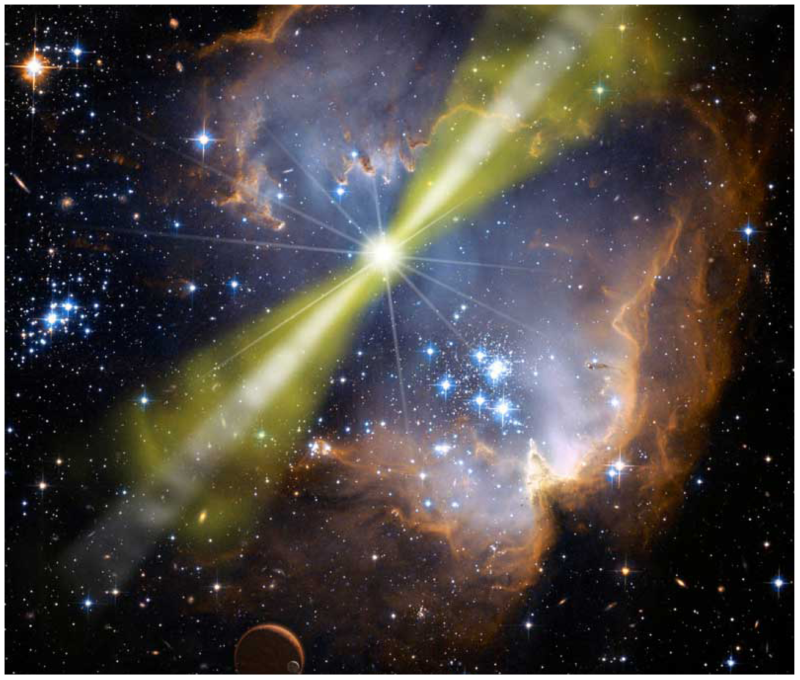

감마선 폭발은 별의 최후뿐 아니라 새로운 별의 탄생과도 연관된다. 죽은 별의 잔해가 새로운 별의 재료가 되기 때문이다.

그림처럼 항성이 생성되는 영역에서 감마선 폭발이 관측되는 이유도 이 때문이다.

양쪽으로 뻗은 노란색 광선이 감마선의 에너지가 집중된 영역이다.

인공감미료, 전자레인지, 감마선 폭발은 우연한 과학적 발견의 극히 일부일 뿐이다. 우리가 눈으로 볼 수 없는 빛도 있다는 사실을 알려준 윌리엄 허셜(William Herschel)의 적외선 발견, 현대 우주론의 근간을 이룬 펜지어스와 윌슨(Penzias & Wilson)의 우주배경복사, 유산균이 떼죽임당하는 것을 막으려고 바이러스를 연구하다가 발견한 크리스퍼 유전자 가위, 우연히 떨어뜨린 콧물에서 발견한 항생물질 라이소자임 등 과학의 역사에는 세렌디피티가 가득하다. 그러나 그 중 어느 것도 ‘공짜’ 우연은 없었다. 과학자들은 자신의 전공 분야에서 축적해 온 배경 지식과 이상하고 신기해 보이는 것이라면 무엇이건 그냥 지나치지 않고 파고드는 호기심이 있었기에, 우연한 사건을 필연적인 발견으로 연결할 수 있었다. 흔히 ‘운칠기삼’이라고들 하지만, 7할에 해당하는 그 ‘운’이라는 것도 결국은 ‘기’ 가 뒷받침되어야 빛을 보는 셈이다.

- Vol.468

24년 11/12월호