- 신비로운 기술생활 시대의 한계를 극복한 여성 과학자들

20세기 최고의 수학자 중 한 명으로 손꼽히는 에미 뇌터(Amalie Emmy Noether)는 험난한 삶을 산 것으로 잘 알려졌다. 뇌터는 독일 태생의 유대인 여성으로, 수학자로서의 삶 곳곳에서 벽에 부딪혔다. 그런 그녀를 신뢰하며 든든한 우군이 되어준 이들은 다름 아닌 동료 수학자와 과학자들이었다. 아인슈타인(Albert Einstein)은 일반상대성이론을 전개하다 수학적으로 막힐 때면 뇌터에게 자문을 구했으며, 다비드 힐베르트(David Hilbert)는 뇌터가 여성이라는 이유로 교수 임용을 꺼리는 괴팅겐 대학교 교수들에게 “대학은 대중목욕탕이 아니다.”라고 일갈하며 성별 논란을 일축하기도 했다.

과학자 사회도 여느 집단과 마찬가지로 사회와 문화의 제약에서 자유롭기는 어렵다. 물론 조금 더 이성적이고 조금 더 열려 있을 수도 있지만, 시대적 한계에서는 자유롭지 않다. 집단은 개인에 비해 평균을 지향하는 경향이 강하기 때문이다. 그러나 다른 분야와 비교해 보면 과학과 수학이 여성에게는 조금이나마 더 열려 있었다. 여러 이유가 있겠지만, 논리와 이론으로 모든 것을 입증하려는 합리적인 관점이 영향을 주었을 것이다. 그래서일까, 과학을 비롯한 지성사에는 정치사나 전쟁사보다 두각을 보인 여성의 이야기가 적지 않다.

1,000년의 업적을 낳은 수학자이자 천문학자, 히파티아

기나긴 역사 동안 학문은 오래도록 남성의 영역이었다. 마침내 여성을 공식적으로 지적 세계에 받아들이기 시작한 지는 채 100년이 되지 않았다. 당장 20세기 중반까지도 여성은 학문에 진출하기 어려웠다.

줄 모리스 가스파르(Jules Maurice Gaspard)가 1908년 그린 히파티아의 상상도.

실제 모습이 남아있지 않기에 이 그림은 19세기 작가들이 묘사한 이상화된 모습을 반영한다.

이러한 사정을 고려하면 4세기경 알렉산드리아의 여성 수학자인 히파티아(Hypatia)는 굉장히 특수한 사례다. 당시 알렉산드리아는 동로마제국의 대표적인 대도시이자 학문의 중심지였다. 히파티아가 활약한 당시에는 그 유명한 알렉산드리아의 도서관이 400년에 걸쳐 세 차례의 대규모 파괴로 쇠락했지만, 학문적 전통이 어디 가는 것은 아니었다. 따라서 알렉산드리아는 여전히 지중해 세계 전체에서 학자들이 모여드는 곳이었다. 기록에 따르면, 알렉산드리아는 당대 동서 로마를 통틀어서 아테네와 함께 철학계의 양대 산맥이었다.

히파티아는 세계 최고의 학술도시에서도 최고의 교사이자 철학자, 수학자로 손꼽혔다. 동시대의 역사가인 콘스탄티노플의 소크라테스는 “히파티아가 당대의 모든 철학자를 훨씬 능가할 정도로 뛰어난 업적을 남겼다.”라는 기록을 남겼으며, 알렉산드리아의 헤시키우스와 같은 역사학자들은 “히파티아가 천문학과 수학을 포함한 모든 분야에서 훌륭했다.”라고 언급했다. 기록에 남은 히파티아의 업적만 봐도 그럴 만했다. 철학에서는 신플라톤주의를 다듬는 데 기여했고, 수학에서는 디오판토스(Diophantos)의 <산술(Arithmatica)>에 대한 주해서를 집필하여 후대에 남겼으며, 천문학에서는 프톨레마이오스(Ptolemaios)의 <알마게스트(Almagest)>를 편집하고 정리했다. 신플라톤주의는 중세 교부철학에 영향을 주었고 <산술>과 <알마게스트>는 르네상스 시기까지 아랍과 유럽 학자들의 필독서였다는 점을 생각해 보면, 히파티아는 1,000년을 이어가는 업적을 남긴 셈이다.

히파티아는 그 업적만큼이나 명성도 탄탄했다. 지중해 세계 전체에서 히파티아에게 가르침을 청하러 인재들이 몰려들었다. 알렉산드리아에 부임한 제국의 총독과 대주교들도 알렉산드리아의 명사인 히파티아를 정기적으로 방문하여 자문했다. 특히 히파티아는 당시 아이깁투스(Aegyptus, 이집트의 로마식 이름) 속주의 총독인 오레스테스(Orestes)와 알렉산드리아 총대주교인 테오필루스(Theophilus I of Alexandria)와 깊은 교분을 나누며 막역한 관계를 유지했다고 한다. 종종 충돌하기 마련인 정치권과 종교권 양쪽 모두에게서 존경받았다는 점을 보면, 히파티아는 오늘날로 치면 좌우 정파를 떠나 곳곳에 제자가 있어 존경받는 원로 교수쯤 되는 위치였을 것이다.

당대 사람들이 히파티아를 신뢰한 이유가 그의 지성 때문만은 아니었다. 히파티아는 대단히 세련되고 현명한 방식으로 처신했다. 그녀는 학자이자 교육자로서, 진리의 탐구와 지적인 교류에만 몰두했다. 곳곳에서 수많은 제자가 활약했는데도 정치나 이권에 개입하지 않고, 자신이 여론을 움직이는 것을 경계했다. 복잡하기 짝이 없던 로마의 종교와 인종 갈등에서도 한 걸음 떨어져, 모든 학생을 차별 없이 대할 만큼 합리적이기도 했다. 실제로 그 자신은 그리스의 다신교 신앙을 유지하였으나 제자 대부분이 기독교도일 정도였으며, 철학적으로도 이교도나 기독교 어느 한쪽으로 치우치지 않고 객관적인 중립을 엄격히 유지했다. 그랬으니 당대 지식인과 정치인들이 히파티아를 지적인 스승이자 조언자로 여긴 것도 당연하다.

정치에 배신당한 지식인들

히파티아는 ‘금녀의 영역’에서 시대적 한계를 깨고 모두에게 존경받았음에도, 당대의 정치적 격랑에 의하여 비참하게 희생되고 말았다. 당시 알렉산드리아는 총독 오레스테스(Orestes)와 총대주교 키릴로스(Cyril of Alexandria)의 갈등으로 혼란스러웠다. 키릴로스는 전임 알렉산드리아 총대주교를 지낸 티모시(Timothy I)와의 격렬한 권력투쟁 끝에 총대주교 자리에 올랐다. 성정이 사납기로 유명했던 이 젊은 총대주교는 곧 티모시를 지지한 기독교 일파와 유대교 신자들에게 혹독한 보복을 가하며 탄압했다. 심지어는 자신을 따르는 기독교도들을 부추겨서 폭동을 일으키기도 했다. 종교 지도자에 불과한 키릴로스의 이러한 독단이 행정 책임자인 총독 오레스테스에게 곱게 보일 리 없었다. 키릴로스와 오레스테스가 첨예하게 대치하는 동안 알렉산드리아에서는 소요 사태와 처형이 반복됐다. 보다 못한 알렉산드리아의 유력자들이 나서서 둘을 억지로 화해시켰지만, 갈등의 불씨는 꺼지지 않고 남아있었다.

오레스테스에게 역습을 가하려던 키릴로스는 엉뚱하게도 갈등에서 물러서 있던 히파티아에게 화살을 돌렸다. 히파티아는 오레스테스의 오랜 친구이자 조언자인 동시에, 이교도와 기독교도 모두에게 존경받는 명사였다. 그런 사람이 오레스테스의 곁에 있어 기독교도의 힘이 총대주교인 자신에게 모이지 않는다고 생각한 나머지, 히파티아에 대한 헛소문을 퍼뜨리며 음해한 것이다. ‘이교도 마녀’인 히파티아가 오레스테스를 마법으로 홀려서 자신과 갈등을 조장했다는 내용이었다.

알렉산드리아의 사람들 대부분은 이 유언비어를 믿지 않았다. 그러나 키릴로스를 따르는 광신적인 기독교인들은 아니었다. 결국 이 소문을 철석같이 믿은 일군의 기독교인이 귀가 중인 히파티아를 거리에서 살해하고 말았다. 기록에 따르면, 히파티아는 머리카락을 모두 뽑히고 깨진 그릇으로 피부를 벗겨내는 고문을 당한 끝에 고통스러운 최후를 맞았다고 한다. 히파티아를 잔인하게 살해한 군중은 ‘마녀로부터 도시를 정화해야 한다.’라고 생각했는지, 시신도 조각내어 도시 밖으로 옮겨 불태워버렸다. 히파티아는 그 자신에게 엄청난 영향력이 있었음에도 엄격하게 중립을 지켰건만, ‘마녀’라는 프로파간다로 인해 부당하게 희생된 것이다.

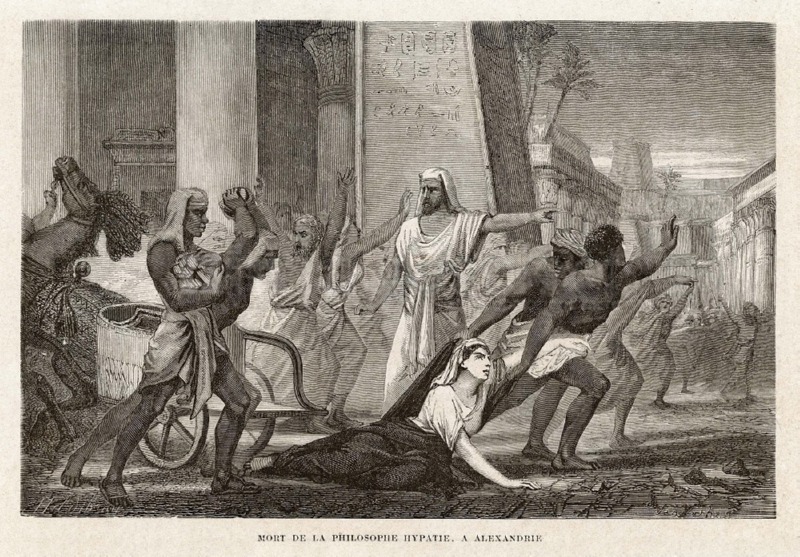

히파티아의 죽음을 묘사한 판화. 프랑스의 작가인 루이 피귀에(Louis Figuier)가 1866년 발표한 작품의 삽화다.

히파티아의 죽음은 제국 전체에 엄청난 충격을 주었다. 단지 히파티아가 알렉산드리아의 명사였기 때문만은 아니다. 당시 로마에서는 소요 사태나 내전이 일어나더라도 철학자와 현자는 해치지 않는 것이 불문율이었다. 이들은 고대 사회에서 지식의 전수자이자 갈등의 조정자로서 고유의 영역을 존중받고 있었기 때문이다. 심지어는 로마 황제조차도 자신의 뜻에 반하는 지식인을 마음대로 제거하거나 배제하기는 어려웠다. 그런데도 학계와 사회에서 입지가 확고한 철학자가 백주 대낮에 광신자 폭도들에게 살해되었으니, 그냥 넘어갈 일이 아니었다. 알렉산드리아 원로원도 히파티아에 대한 만행에 경악하여 콘스탄티노플의 황제에게 개입을 요청하는 사절을 보냈다.

결국 황제 테오도시우스 2세(Theodosius II)는 칙령을 내려 총대주교의 권력을 총독 아래에 두는 방식으로 키릴로스를 단죄했다. 전해지는 바에 따르면 원래는 더 강력한 처벌을 받을 뻔했지만, 키릴로스가 제국의 관리들을 매수한 끝에 가벼운 징계에 그칠 수 있었다고 한다. 그러나 히파티아라는 구심점을 잃은 오레스테스의 세력은 다시는 힘을 회복하지 못하였고, 키릴로스가 불과 2년 만에 알렉산드리아의 원로원을 장악하는 결과로 이어졌다. 지금도 키릴로스는 가톨릭과 정교회, 성공회의 주요한 성인 중 한 명으로 남아있으니, 히파티아의 희생이 무의미해진 셈이다.

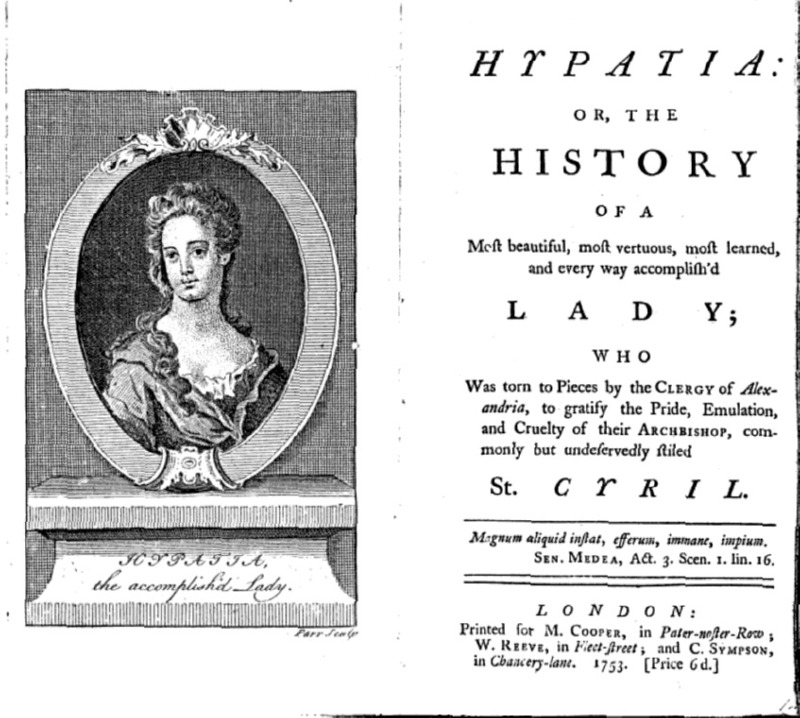

히파티아의 이야기는 낭만주의 시기에 가톨릭을 비판하는 소재로 재발견되었다.

그림은 18세기 영국의 신학자 존 톨런드(John Toland)가 집필한 책으로, 키릴로스를 실제보다 훨씬 악독하게 묘사하며

‘광신의 희생자 히파티아’라는 고정관념을 만들어냈다.

히파티아의 죽음에 얽힌 일련의 사태는 당대의 지식 세계에 큰 영향을 주었다. 기독교도가 아닌 제국 신민들은 기독교도 전체를 비난했으며, 지식인들은 히파티아를 광신에 희생된 철학의 순교자로 여기고 스스로 기독교와 선을 그었다. 동시에 히파티아가 추구한 신플라톤주의 철학과 기독교의 평화로운 공존이라는 노선은 교부철학이 출현하기 전까지 한동안 폐기되었다. 그러고도 중세 가톨릭에서는 히파티아를 모티프로 ‘알렉산드리아의 성 캐서린(Catherine of Alexandria)’이라는 순교자 성인을 만들어냈으니 얄궂은 일이다.

아시아인과 여성이라는 이중고를 극복한 물리학자, 우젠슝

근대 이후 히파티아는 다시 기독교의 성인에서 벗어나, 신앙의 편협함에 맞서는 이성의 상징 또는 남성의 권력에 지성으로 맞서는 진취적인 여성의 상징으로 여겨지기 시작했다. 이 과정에서 사실과는 다른 극적인 전설이 만들어지는 바람에 진실과 거짓이 모호하게 뒤섞이기는 했지만, 히파티아가 ‘차별을 타파하는 상징’으로 자리 잡은 것은 분명하다. 그리고 20세기 중반, 이번에는 지구를 반 바퀴 돌아 중국에서 태어난 여성이 단지 상징이 되는 데 그치지 않고 과학계에 실질적인 변화를 끌어냈다.

컬럼비아대학교 연구실에서 실험 중인 우젠슝.

그 유명한 ‘우젠슝 실험’ 이후인 1963년의 사진이다. ©Smithsonian Institution

맨해튼 프로젝트에 참여한 중국계 여성 물리학자, 우젠슝(吳健雄)이 그 주인공이다. 우젠슝은 중국 대륙이 아직 중화민국이던 시절, 장쑤성(江蘇省)에서 태어났다. 우젠슝의 부모는 자녀들이 자신만의 길을 개척할 수 있도록 교육에 각별히 신경 썼다. 이는 우젠슝의 이름에서도 드러나는데, 자녀들의 이름을 돌림자인 젠(健)에 더하여 영웅호걸(英雄豪傑)의 한 글자씩을 따서 지었다. 이에 따라 첫째 아들은 젠잉(健英), 둘째 딸은 젠슝(健雄), 셋째 아들은 젠하오(健豪)가 됐다. 마지막 글자만 순서대로 나열하면 ‘영웅호’다. 아쉽게도 우젠슝의 남매는 세 명으로 그쳤기에 ‘영웅호걸’이 완성되지는 못했다.

우젠슝은 부모의 기대대로 쑤저우의 사범학교를 수석으로 졸업하고 지금의 난징대학교인 국립중앙대학에 입학했다. 여기서 물리학부를 마친 우젠슝은 저장대에서 석사과정을 밟다가, 지도교수의 권유로 미국 미시간대학교에 유학하게 되었다. 지도교수는 미시간대학교에서 박사과정을 마친 여성 물리학자인 구징웨이였는데, 여성으로서 과학자가 되기에는 중국보다 미국이 유리할 것이라고 추천했기 때문이다. 1936년, 우젠슝은 미시간대학교 입학을 허가받고 미국행 비행기에 올랐다.

샌프란시스코에 도착한 우젠슝은 미시간대학교로 향하는 긴 여정에 오르기 전에, 중국인 지인들의 도움으로 잠시 UC버클리를 견학했다. 이 결정이 우젠슝의 삶을 바꾸었다. 여기에서 나중에 남편이 될 중국인 물리학자인 위안자류(袁家骝)를 만난 데다, 그가 일하던 어니스트 로런스(Ernest O. Lawrence)의 방사선연구소에 깊은 인상을 받은 것이다.

로런스는 세계 최초의 원형 입자가속기인 사이클로트론(Cyclotron)을 개발한 실험물리학자로, 방사선연구소에서는 이를 이용하여 세계 최대 규모의 원자핵 실험을 진행하고 있었다. 입자가속기는 아주 작은 입자를 강한 힘으로 쏘아내는 장치로, 마치 총과 같은 역할을 한다. 총에서 발사된 입자를 원자핵에 충돌시켜 원자핵이 깨진 파편을 연구하는 것은 예나 지금이나 원자보다 작은 미시 세계를 연구하는 방법이다. 방사선연구소의 사이클로트론은 당대 최고 수준이었으며, 이 연구소에는 여러 분야의 과학자와 엔지니어, 기술진을 포함한 대규모 인력이 참여하고 있었다. 실험물리학자에게는 모든 것이 갖추어진 이상적인 공간이었던 셈이다.

우젠슝의 결혼식 사진. 왼쪽부터 순서대로 남편인 위안자류, 우젠슝, 밀리컨(Robert A. Millikan) 부부다.

밀리컨은 위안자류의 칼텍 지도교수였다. ©Knottinghill

정작 기대했던 미시간대학교는 실망스러웠다. 우젠슝이 느끼기에 미국 북동부는 샌프란시스코에 비해 지나치게 경직되고 보수적인 곳이었다. 여러 인종이 섞여 있던 캘리포니아의 캠퍼스와 달리 미시간대학교의 캠퍼스는 백인 일색이었다. 가장 당혹스러운 점은 ‘인종을 불문하고 여성은 정문을 이용할 수 없다.’라는 암묵적인 규칙이었다. 백인 사이에서도 성별에 따른 불합리한 차별이 있다면, 아시아인 여성이 어떠한 어려움을 겪을지는 너무나도 분명했다.

결국 우젠슝은 UC버클리의 방사선연구소를 선택했다. 대부분이 남성인 물리학계에서 중국인 여성인 데다가 재능도 탁월했던 우젠슝은 어디서나 눈에 띄는 존재였다. 파리에서 마리 퀴리(Marie Curie)가 그러했듯, UC버클리에서 우젠슝은 물리학자들에게 믿음직한 동료였다. 로런스는 우젠슝이 ‘자신이 아는 여성 물리학자 중 최고’라며 찬사를 보냈고, 우젠슝을 특별히 아낀 이탈리아 출신의 물리학자 에밀리오 세그레(Emilio Gino Segrè)는 우젠슝이 ‘더 세속적이고 우아하며 재치 있는 마리 퀴리’라고 이야기하곤 했다.

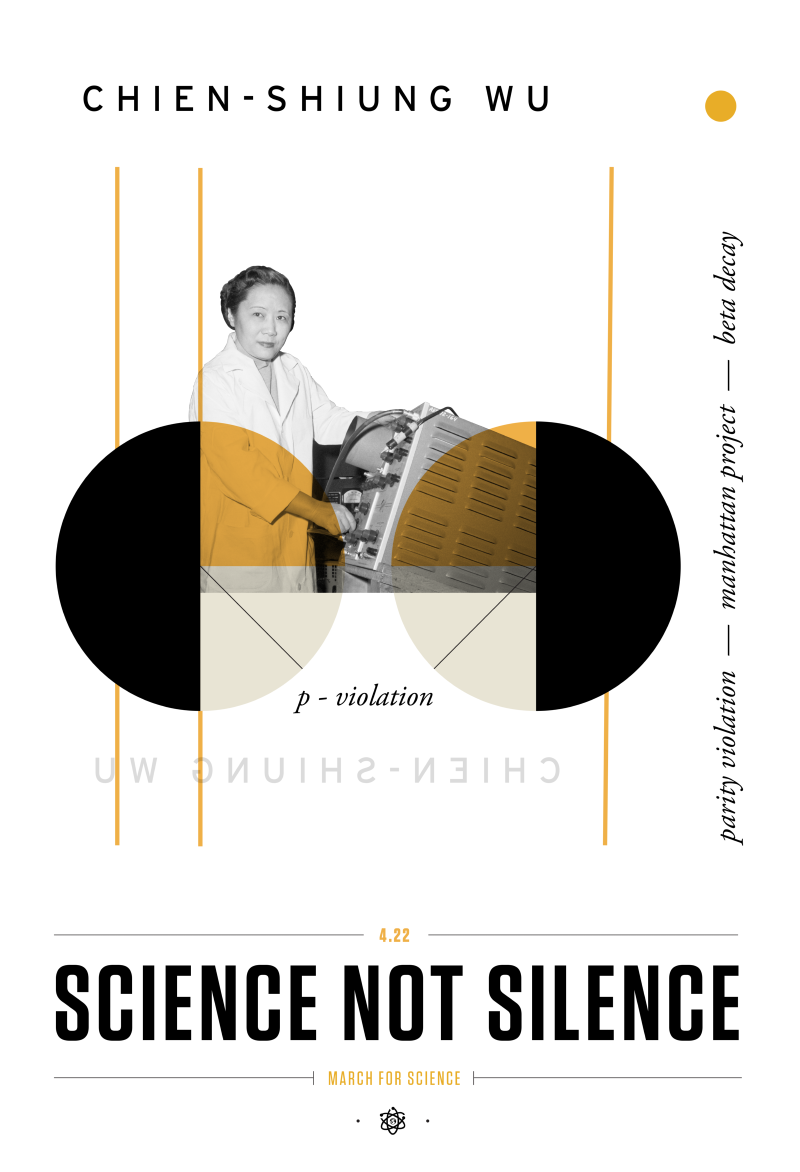

우젠슝의 업적을 기린 포스터. 과학자들은 우젠슝이 마리 퀴리에 버금가는 업적을 남겼다고 생각한다.

©Amanda Phingbodhipakkiya

박사과정 동안 우젠슝은 베타붕괴 연구에 파고들기 시작했다. 베타붕괴는 중성자가 전자로 이루어진 방사선인 베타선을 방출하고, 양성자로 바뀌는 현상을 말한다. 우젠슝은 곧 베타선 연구에서 두각을 나타냈다. 1940년 박사학위 논문을 냈을 때 그녀는 이미 미국을 대표하는 명예 학술 협회인 ‘파이 베타 카파(Phi Beta Kappa Society, ΦΒΚ)’에 선출되기까지 했다. 그러나 돋보이는 경력과 노벨상 수상자인 지도교수의 추천서에도 불구하고 교수직을 얻지는 못했다. UC버클리에도 아시아인 여성에 대한 편견이 있었기 때문이다. 실제로 지도교수인 로런스는 우젠슝의 실력을 인정하고 제자로서 아꼈지만, 아시아인에 대한 편견에서는 자유롭지 못했다.

우젠슝이 재능에 맞는 자리를 찾은 곳은 서부가 아니라 동부였다. 1942년 위안자류와 결혼한 우젠슝은 동부로 이주하여 프린스턴을 거쳐 컬럼비아대학교에 정착했다. 컬럼비아에서 맨해튼계획에 참여한 우젠슝은 제2차 세계대전이 끝나고 나서, 그토록 바라던 연구교수 자리를 얻을 수 있었다. 그는 이후 평생 컬럼비아에 머무르며 베타붕괴의 권위자로 명성을 얻었다. 노벨상을 안겨줄 뻔했던 ‘우젠슝 실험’도 컬럼비아에 있는 동안 쌓은 업적이다.

여성 과학자의 업적을 외면한 노벨위원회

‘우젠슝 실험’은 현대물리학에서 대단히 중요한 자리를 차지하는 실험이다. 이 실험으로 ‘자연이 대칭적이지 않을 수도 있다.’라는 사실이 확인되었으며, 이를 기반으로 현대 입자물리학의 표준 모형이 정립되었다. 이 실험 전까지, 물리학자들은 우주에 있는 모든 것의 방향을 뒤집더라도 물리법칙이 그대로 적용되리라 생각했다. 우리가 사는 세계와 정확히 좌우가 반전된 세계가 있다면, 두 세계 모두 방향만 반대일 뿐 동일한 인과관계가 적용될 거라는 것이다. 이른바 반전성 보존(parity-conservation)이라는 문제인데, 비유하자면 아날로그시계를 거울에 비추면 문자판과 바늘의 회전 방향이 모두 반대가 되지만 현실의 시계든 거울 속의 시계든 짧은 바늘은 숫자가 커지는 방향으로 회전하며 긴 바늘보다 1/12 느린 속도로 움직인다는 사실은 변하지 않는다는 문제다.

현대물리학에서는 자연계를 이루는 힘을 중력, 전자기력, 강한 상호작용, 약한 상호작용의 단 네 가지로 구분한다. 이 중 강한 상호작용과 전자기력에 대해서는, 1950년대까지 반전성 보존이 명확하게 입증되어 있었다. 그래서 당시 물리학자들은 약한 상호작용에 대해서도 반전성이 보존되리라 기대했다. 그러나 컬럼비아대학교의 중국계 이론물리학자인 양전닝(杨振宁)과 리정다오(李政道)는 문헌 검토를 통해, 약한 상호작용에서 반전성이 보존된다는 증거가 없고 어쩌면 반전성이 보존되지 않을 수도 있다는 사실을 발견했다. 양전닝과 리정다오는 이를 확인하기 위해 개인적으로 알고 지내던 우젠슝에게 실험을 의뢰했다. 우젠슝이 정통한 베타붕괴가 약한 상호작용으로 인한 대표적인 현상이었기 때문이다.

우젠슝 실험을 수행하던 당시의 우젠슝과 동료 연구자들 ©Smithsonian Institution

우젠슝은 이 실험이 물리학계를 뒤흔들 수도 있음을 간파했다. 두 이론물리학자의 의뢰를 받자마자, 그는 모처럼 거창하게 계획한 부부 여행까지 취소하면서 연구에 매달렸다. 우젠슝은 약한 상호작용에서 반전성이 보존되지 않는다는 증거를 찾아낼 수 있으리라 생각했지만, 물리학자들 대부분은 이 실험에 회의적이었다. 볼프강 파울리(Wolfgang Ernst Pauli)를 비롯한 절친한 학자들마저 비관적인 입장이었다. 그러나 우젠슝은 1956년 실험을 시작한 지 7개월 만에 반전성이 보존되지 않는다는 증거를 확보했다. 자연은 물리학자가 예측한 것과 달리 대칭적이지 않았던 것이다.

우젠슝 실험은 큰 반향을 불러일으켰다. 핵분열을 발견한 원로 물리학자인 오토 프리슈(Otto Robert Frisch)는 상대성이론에 영향을 준 마이켈슨-몰리 실험(Michelson–Morley experiment) 이후, 우젠슝 실험이 가장 중요한 실험이라고 꼽기까지 했다. 약한 상호작용이 대칭적이지 않다는 사실이 확인되면서, 물질과 반물질은 함께 생성되는데도 왜 우리 우주에는 물질만 있고 반물질은 드문지 설명할 수 있는 길이 열렸다.

이 실험이 얼마나 중요했는지는 바로 다음 해인 1957년 리정다오와 양전닝이 노벨 물리학상을 받았다는 점만 봐도 짐작할 수 있다. 그런데 실험에 결정적인 역할을 한 우젠슝은 수상자에서 제외되었다. 두 수상자의 이론을 확인하는 실험만 담당하여 부수적인 역할에 머물렀다는 것이 이유였다. 노벨상이 전통적으로 이론가보다 실험가에게 수여되었다는 사실을 고려하면, 이해하기 어려운 결정이었다. 우젠슝의 실험이 얼마나 중요했는지를 잘 알고 있던 물리학자들은 노벨위원회의 결정에 분노했다. 수상자인 리정다오와 양전닝은 수상 연설에서 우젠슝의 역할을 분명하게 언급하는 한편, 우젠슝도 함께 수상했어야 한다고 종종 이야기했다. 이들은 이후에도 노벨상 수상자로 우젠슝을 거듭 추천했지만, 이는 결국 받아들여지지 않았다. 절친인 파울리도 노벨위원회의 결정이 매우 큰 잘못이라며 공개적으로 비판했다.

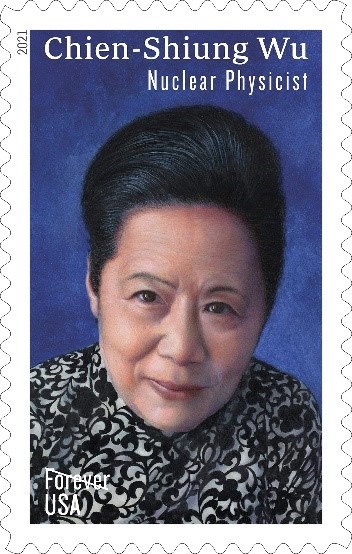

미국 우정청에서 2021년 발표한 우젠슝 기념우표. 지금까지 미국 기념우표에 얼굴을 올린 물리학자는 아인슈타인,

페르미, 파인만, 고다드, 밀리컨과 같은 ‘전설’들이 대부분이다. 노벨상과 비교하면 과학자로서는 자신만의

기념우표가 나오기 더 어려운 셈이다. ©U.S. Postal Service 2021

이런 일이 처음은 아니다. 반세기 전쯤 정확히 반대되는 이유로 여성 과학자의 업적이 간과된 사례가 있었다. 바로 20세기 초반 독일과 오스트리아의 여성 물리학자인 이다 노다크(Ida Noddack)와 리제 마이트너(Elise Lise Meitner)의 사례다. 노다크는 1934년 우라늄에 관한 논문에서 세계 최초로 핵분열을 예견한 바 있다. 유태인인 리제 마이트너는 나치를 피해 망명 생활을 이어가는 중에도, 동료들과 서신을 통해 의견을 주고받으면서 핵분열의 이론적인 틀을 마련하는 데 결정적인 기여를 했다. 그러나 핵분열 연구로 노벨상을 받은 사람은 마이트너와 서신을 교환하며 실험을 수행한 동료, 오토 한(Otto Hahn)이었다. 우젠슝의 사례와는 반대로, 노다크와 마이트너는 실증적인 실험에 직접 관여하지 않았다는 이유로 업적이 간과된 것이다. 그야말로 ‘반전성이 보존된’ 두 사례라 할 수 있다.

우젠슝은 노벨위원회의 결정에 대해 공개적으로 의견을 밝히지는 않았다. 그러나 동료 물리학자인 잭 스타인버거(Jack Steinberger)에게 보낸 편지에서 서운한 감정을 엿볼 수 있다. 그는 편지에서 “내가 상을 받겠다고 연구한 것은 아니지만, (노벨 위원회가) 어떤 이유로든 내 업적을 살펴보고도 그러한 결정을 했다는 사실에 마음이 아프다.”라고 토로했다.

이후 우젠슝은 과학계의 불평등한 관행과 사회적인 이슈에 대해 조금씩 목소리를 내기 시작했다. 1964년 매사추세츠 공과대학에서 한 연설이 대표적이다. 우젠슝은 “원자든 수학 기호든 DNA 분자든 남성이나 여성으로 대우하는 것에 대해 분명한 선호가 있는지 궁금하다.”라며, 과학에는 성별에 따른 차별이 있어서는 안 된다고 강조했다. 컬럼비아대학교는 당시 여전히 남아있던 남녀의 임금 차이에 대해서도 우젠슝의 항의를 받아들여, 1970년대부터 같은 직급에 대해 남녀 차별 없이 동일한 임금을 지급하기로 했다.

나름의 어려움은 있었지만, 히파티아와 우젠슝의 삶은 여성 학자로서는 성공적인 편이었다. 두 사람 모두 부모의 적극적인 지원과 격려 속에 재능을 꽃피웠고 동료와 친우들의 존경을 받았으며, 후대의 지식과 연구 환경에 큰 유산을 남겼다. 그러나 지성과 학문의 역사에 이름을 남긴 수많은 여성은 두 사람만큼 운이 좋지 못했다.

18세기의 마리아 마가레타 키르히(Maria Margaretha Kirch)는 천문학에서 보인 재능에도 불구하고, 시대적 한계로 남편의 조수라는 제한된 지위에 그치고 말았다. 19세기에 프로그래밍의 기본 개념을 처음으로 제시한 에이다 러브레이스(Ada Lovelace)는 천재적인 수학자였는데도 불구하고, 대문호인 바이런의 딸이자 사교계의 꽃으로 더 주목받았다. 20세기 초의 생물학자 네티 스티븐스(Nettie Stevens)는 염색체가 성별을 결정하는 인자라는 사실을 정확히 통찰했음에도, 오히려 함께 연구한 남성 동료가 스포트라이트를 받았다. 그 외에도 많은 여성들이 사회적으로 주어진 영역에서 벗어나지 못하고 머물러 있어야 했다.

이러한 역사는 세상이 여성의 과학적 재능을 꽤 오랜 시간 간과해왔음을 보여준다. 그러나 때때로 세계관에 난 작은 균열을 뚫고 존재감을 보인 여성들도 적지 않았으며, 동료 학자들은 이들의 성별보다는 재능에 더 관심을 보였다. 과학자들이 성차별에 대해 늘 좋은 모습만 보인 것은 분명 아니었지만, 여성 과학자의 업적도 있는 그대로 인정하기도 하고 사회적인 차별에 함께 맞서기도 했다. 견고한 편견을 극복하고 불후의 유산을 남긴 수많은 여성 과학자와 그 동료들이야말로, 인류의 세계관을 확장하고 편견을 걷어내는 데 과학이 왜 중요한지 보여준다.

- Vol.468

24년 11/12월호