- R&D 나침반 “별들에게 물어봐?”… 별빛 덮을 우주 쓰레기 문제

칠흑 같은 우주 속 푸른 지구 위를 유유히 떠다니는 우주정거장. 지구에서 온 과학자들은 이 정거장에서 생쥐 실험, 초파리 실험, 상추 키우기 등 무중력 환경의 다양한 실험을 하고 있다. 그런데 어느 날 평화롭던 우주정거장에 갑자기 경보음이 울린다. 정거장에서 조금 떨어진 곳에서 우주 쓰레기가 다가오고 있었기 때문이다. 우주 쓰레기는 고장 난 위성에서 쪼개져 나온 파편들이었다.

총알 10배 속도의 우주 쓰레기

이처럼 드라마나 영화에서 ‘우주 쓰레기’를 종종 다루곤 한다. 그렇지만 우리가 살고 있는 공간이 아닌 머리 위 우주에서 일어나는 일이기에, 우리는 우주 쓰레기를 공상 과학처럼 느끼는 경우가 많다. 지구의 쓰레기처럼 당장 체감할 수 있는 것도 아니기 때문이다. 하지만 우주 쓰레기 문제는 더 이상 드라마 속 이야기가 아니다. 우주 쓰레기는 점점 현실에서 우리를 위협하며 다가오고 있다.

1950~60년대 인류가 우주 시대를 연 이후, 쓰레기는 계속 우주에 쌓이고 있다. 위성과 정거장, 사람까지 우주로 보낼 수 있게 되었지만, 인류가 쓰레기를 지구로 다시 가져오지는 않았기 때문이다. 우주정거장이나 로켓의 잔해, 위성 부품뿐 아니라 지구인들의 물건도 우주에 남겨져 쓰레기가 되었다. 1965년 미국 최초의 우주 유영자인 Edward White가 잃어버린 장갑도 우주 어딘가를 떠돌고 있다.

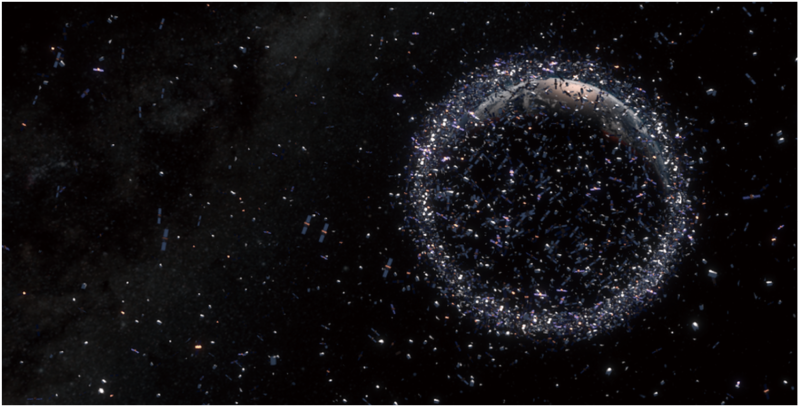

유럽우주국(European Space Agency, ESA)에 따르면, 10㎝ 이상 크기의 우주 쓰레기는 2만 9천 개로 집계되었다. 그보다 작은 1㎝ 이상의 우주 쓰레기는 6만 7천 개, 1㎜ 크기의 경우는 1억 7천만 개에 달한다. 현재의 기술로 측정할 수 없는 더 작은 크기까지 합치면 우주 쓰레기의 수는 엄청날 것으로 추정된다.

문제는 그 위력이다. 우주 쓰레기의 속도는 약 초속 7.5㎞다. 이는 총알보다 10~20배 빠른 속도다. 10㎝ 정도의 우주 쓰레기는 위성을 파괴할 수 있고, 1㎝의 쓰레기는 우주정거장의 보호막을 뚫을 수 있다. 1㎜의 쓰레기들도 우주정거장 시스템을 무력화시킬 수 있는 것이다. 우주에서는 작은 페인트 조각도 치명적일 수 있다.

민간 위성 늘어나며 급증한 쓰레기

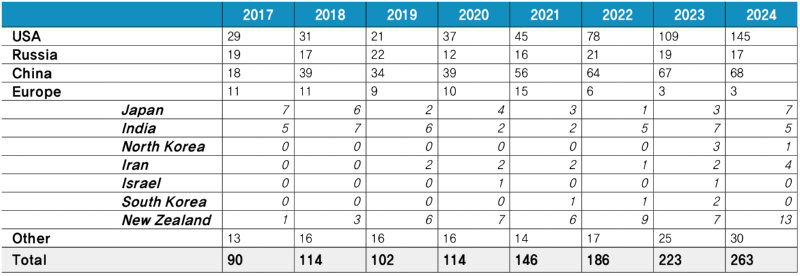

우주 쓰레기는 민간 우주 시대에 들어서면서 급증하고 있다. 과거에 우주 산업은 미국과 러시아 등 몇몇 국가가 주도했다. 정부 산하의 연구기관이 발사체와 위성을 개발했다. 1957년 소련(러시아)이 인류 최초로 인공위성 스푸트니크(Sputnik)를 발사한 이후, 미국 정부도 경쟁적으로 우주 개발에 뛰어들었다. 현재는 상황이 많이 달라졌다. Elon Musk의 스페이스엑스(SpaceX)와 Jeff Bezos의 블루 오리진(Blue Origin) 등 민간 발사체 기업들이 등장했다. 이들은 ‘재사용 발사체’라는 혁신적인 기술로 우주 산업의 판도를 바꿨다. 발사 비용을 대폭 낮춰, 이제는 누구나 쉽고 또 저렴하게 위성을 발사할 수 있게 된 것이다.

SpaceX는 위성 인터넷 ‘스타링크(Starlink)’를 서비스하고 있다. 지구 저궤도에 수많은 위성을 배치해, 지구 전체에 인터넷을 연결하는 것이 목표다. 1월 기준 지구 궤도에 배치된 Starlink 위성은 약 6,900기다. SpaceX는 궁극적으로 총 4만 2천 기의 위성을 배치할 계획이다. Amazon도 저궤도에 3천 기 이상의 위성을 배치하는 ‘프로젝트 카이퍼(Project Kuiper)’를 진행 중이다. 시험 위성 발사에 성공했고, 올해 정식으로 발사를 시도해 서비스하는 것이 목표다. 빅테크뿐 아니라 수많은 스타트업들도 소형 위성을 개발해 쏘아 올리려 하고 있다. 지구의 궤도가 크고 작은 위성으로 가득 찰 날이 머지않은 것이다.

연쇄 충돌로 재앙 발생할 수도

만약 이렇게 많은 위성이 서로 부딪치는 사고가 발생한다면 어떻게 될까? 충돌로 인해 발생할 우주 쓰레기 수는 상상도 하지 못할 정도일 것이다. 이를 미리 예견한 과학자가 있었다. 미국 항공우주국(National Aeronautics and Space Administration, NASA)의 과학자 Donald Kessler다. 그는 1978년 논문에서, 지구 궤도에 물체의 밀도가 높아지면 연쇄 충돌로 인하여 우주 쓰레기의 양이 기하급수적으로 늘어날 것으로 내다봤다. 앞서 소개한 드라마 ‘별들에게 물어봐’의 이야기처럼, 우주 파편들이 계속해서 충돌하고 작은 입자가 모여 구름처럼 되는 것이다. 이를 케슬러 신드롬(Kessler syndrome)이라고 부른다.

연쇄 충돌로 발생한 쓰레기는 우주인에 대한 위협에서 그치지 않는다. 우주 쓰레기는 지구를 돌고 있는 위성도 파괴할 수 있다. 위성은 통신, 인터넷, GPS(Global Positioning System; 위성항법시스템) 등 우리의 일상과 아주 밀접하게 연관되어 있다. 따라서 위성이 우주 쓰레기로 인해 제 역할을 하지 못하게 된다면, 우리의 생활이 마비될 수도 있다. 이뿐만 아니다. 최악의 경우, 우주 쓰레기는 지구 밖으로 나가는 길을 완전히 막아버릴 수도 있다. 우리가 지구에 갇혀버리는 상황이 되는 것이다. 이 경우 달과 화성, 이보다 더 먼 행성을 탐사하고자 해왔던 인류의 도전이 물거품이 될 것이다.

우주 쓰레기 제거할 별별 기술들

그렇다면 우주 쓰레기 문제에 어떻게 대처해야 할까? 지금까지는 궤도를 수정해 우주 쓰레기를 피해 왔다. 지난해 11월 국제우주정거장은 정거장에 부착된 러시아 우주선의 엔진을 5분 31초간 가동해 정거장의 궤적을 수정했다. NASA는 “진로를 변경하지 않았으면 우주 쓰레기는 정거장에서 4㎞ 떨어진 지점을 통과했을 것”이라고 밝혔다. 2022년에도 국제우주정거장은 러시아 위성에서 떨어져 나온 파편을 피하기 위해 5분 5초 동안 추진기를 작동시키기도 했다. NASA에 따르면, 1998년부터 지난해 말까지 국제우주정거장이 우주 쓰레기를 피하기 위해 회피 기동한 횟수는 39번에 달한다. 위성이 많아진 만큼 더 많은 폭발과 충돌 사고 위험이 잇따르고 있다.

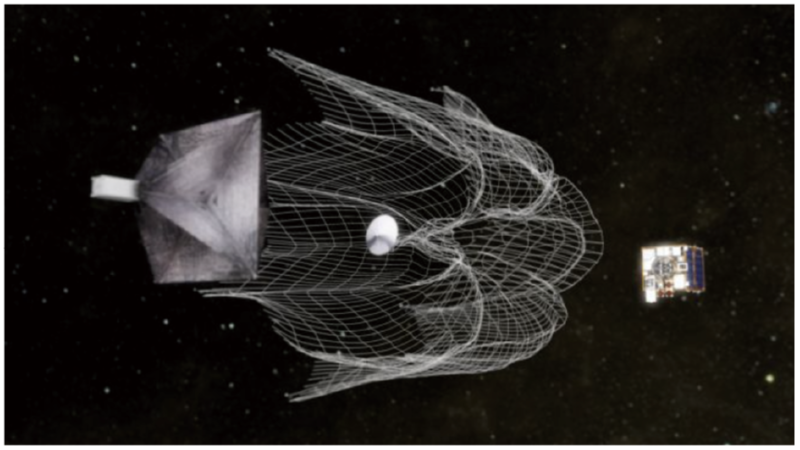

그러나 이제 우주 쓰레기를 피하기만 할 수는 없다. 세계 각국의 기업들은 우주 쓰레기를 제거하는 기술을 개발하고 있다. 일본의 아스트로스케일(Astroscale)은 우주 쓰레기 제거 위성을 개발하고 있다. 위성에 로봇 팔을 장착해 쓰레기를 포획하고, 대기 중으로 쓰레기를 보내 태우는 방식이다. 빠른 속도로 이동하고 회전하는 쓰레기를 잡아내기 위해서는 고도의 기술이 필요하다. 잘못하다가는 충돌하여 더 많은 쓰레기를 만들어 낼 수 있기 때문이다. Astroscale은 최근 우주에 떠다니는 로켓 상단 부품의 근처 15m까지 접근하는 데 성공했다.

포르투갈의 스타트업 뉴라스페이스(Neuraspace)는 최근 급격히 발전하고 있는 인공지능(Artificial Intelligence, AI)을 활용하고 있다. Neuraspace는 AI 모델을 적용하여 기존 인공위성과 우주 쓰레기의 충돌 확률을 더 정확하게 계산하고, 이를 통해 우주 쓰레기 발생을 줄이는 것을 목표로 한다. 이러한 방식은 우주정거장이나 위성의 회피 기동을 꼭 필요할 때만 운용할 수 있어, 비용 측면에서도 유리하다. 이외에 인공위성이나 우주정거장을 수리해 우주 쓰레기 발생 자체를 줄이는 방법도 제안되고 있다.

한국 정부도 포획 위성 개발에 나섰다. 과학기술정보통신부는 임무를 마친 위성 등의 우주 쓰레기를 붙잡아 지구 대기권으로 진입하는 위성을 개발할 계획이다. 2027년 한국형 발사체인 누리호에 포획 위성을 실어 보내는 것이 목표다. 이처럼 우주 쓰레기 처리 산업은 지구의 쓰레기 처리처럼 새로운 산업으로 떠오를 것으로 보인다.

우주 쓰레기 문제를 국제적으로 함께 해결하자는 움직임도 있다. NASA를 포함한 국제 연구진은 UN(United Nations)이 나서서 우주 쓰레기 문제를 해결해야 한다고 촉구하고 있다. 우주 쓰레기 문제는 이제 지구의 쓰레기 문제처럼, 국제 사회의 문제가 된 것이다. 앞으로 인류가 우주로 한발 더 나아가기 위해서는 지금부터라도 우주 쓰레기에 관심을 기울여야 한다.

- Vol.470

25년 03/04월호