- 신비로운 기술생활 객관적 지식과 주관적 취향 사이 그 어딘가_과학자들이 붙인 기묘한 이름들

내가 그의 이름을 불러주었을 때 / 그는 나에게로 와서 / 꽃이 되었다.

너무 많이 인용되어서 조금 빛이 바래긴 했지만, 시인 김춘수의 저 유명한 문구만큼 이름의 본질을 잘 포착한 말도 없을 것이다. 이름을 모르는 사람은 그저 수많은 사람 중 하나일 뿐이지만, 이름을 알게 되는 순간 어떤 식으로든 내게 의미 있는 사람이 된다. 이름은 사물에 정체성을 부여하며, 이름을 부른다는 것은 상대방을 안다는 뜻이다.

그래서 우리가 이름을 지을 때도 아무렇게나 대충 짓지 않으며, 함부로 부르지도 않는다. 이름에는 사물에 대한 판단을 좌우하는 힘, 달리 말하면 운을 결정하는 힘이 있다고 믿기 때문이다. 얼마나 조심스러웠으면 우리 조상들도 아명이니, 자니, 호니, 시호니 온갖 호칭으로 이름을 대신했을까. 이름을 신성하게 여기는 이런 생각이 미신이라고 여기는 사람들도 있을 것이다. 그러나 미신이나 신앙과는 전혀 관계없을 것 같은 과학에서도, 이름은 매우 중요하다.

과학의 중요한 특징 중 하나는 ‘어디에서든 동일하다.’라는 것이다. 과학자들은 자연의 보편적인 구조와 작동 방식을 찾는다. 서울에서 본 화성과 멕시코시티에서 본 화성이 다를 수 없듯이, 뉴욕의 이산화탄소와 파리의 이산화탄소도 다르지 않다. 즉, 과학은 시공간을 초월하여 어디에서나 보편적인 지식을 찾는다.

이는 과학만의 특징은 아니다. 학문과 지식이라는 것 자체가 모두 보편성을 추구한다. 모든 학문이 대상을 분류하고, 이름 붙이는 데서 출발하는 이유도 여기에 있다. 학창 시절 용어를 정리하느라 고생한 기억이 있다면, 제대로 공부했다는 뜻이다. 지식을 얻으려면 누구나 대상을 쉽게 구별할 수 있도록 분명하고 간결한 이름이 필요하다.

물론 학자들끼리는 오해를 사기 딱 좋을 애먼 이름을 붙이지 않으려다 보니, 아주 엄격하게 규칙을 정하지는 않았다. 그렇지만 기본적으로 공유하는 명명법이 있다. 예컨대 생물의 학명을 보자. 모든 종의 이름은 ‘국제 동물 명명 규약’을 기반으로 지어진다. 원칙은 간단하다. 라틴 알파벳의 글자만 사용해야 하고, 고유해야 하며, 이를 공개적으로 발표해야 한다. 과학자들 대부분은 그 생물이 발견된 장소나 관련된 속성의 이름을 따서 명명한다.

다만 과학자도 사람인지라, 늘 이런 ‘엄근진(엄격, 근엄, 진지)’한 이름을 고수하는 것은 아니다. 연구하다 보면 이런저런 감정이 소용돌이치기도 하고 괜한 장난기가 동하기도 한다. 특히 무언가 새로운 것을 발견해서 자신이 이름 붙일 때, 나만의 소중한 무언가라는 느낌 때문인지 이러한 종류의 감정이 한층 더 강해지곤 한다. 어쩌면 기업의 취약점을 처음으로 발견한 화이트 해커가, 한참을 고민하여 기발하면서도 무해한 흔적을 남기는 심리와 비슷한지도 모르겠다.

감정을 꾹꾹 눌러 담은 이름

미국의 곤충학자인 아놀드 멘케(Arnold S. Menke)는 이 분야에서 꽤 유명하다. 말벌을 주로 연구한 그는 몇몇 종의 학명에 자신의 감정을 투영했다. 1977년 호주에서 발견된 말벌인 ‘아하(Aha)’가 대표적이다. 멘케는 동료인 하워드 에반스(Howard Ensign Evans)와 로버트 매튜스(Robert Matthews)로부터, 비슷해 보이지만 서로 다른 말벌의 표본을 얻었다. 멘케의 조사 결과, 두 표본은 이전에 발견된 적 없는 완전히 새로운 속의 말벌로 밝혀졌다.

이 말벌에 멘케는 ‘아하’라는 다소 성의 없는 속명을 붙였다. 논문에는 ‘간결성을 위해 선택한 글자 조합일 뿐’이라고 설명했지만, 실은 표본을 받았을 당시 “아하, 새로운 종이구먼!”이라고 감탄사를 내뱉고는 그대로 속명으로 채택했다고 한다. 두 종류의 신종 말벌 중 하나의 종명을 ‘하(ha)’로 정한 것을 보면 -이렇게 종명을 정하면 신종의 학명은 Aha ha, 즉 A. ha로 표기된다.- 거의 확실하다. 아마도 공식적인 학술 문서이기에 논문에서는 적당히 연막을 친 모양이다.

‘아하’에는 나름 괜찮은 감정 상태가 표현되었다면, 남반구에서 주로 발견되는 말벌인 피손(Pison) 말벌의 한 종에는 약간의 ‘빡침’을 표현한 이름이 붙여졌다. 멘케는 태평양 연안의 남아메리카 탐사에서 발견한 피손 말벌의 신종에 ‘에우(eu)’라는 종명을 붙였다. 역시나 ‘아하’처럼 참 성의 없다 싶은 이름이지만, 여기에는 사실 말장난이 숨어있다. 이 신종의 학명은 ‘피손 에우(Pison eu)’가 되는데, 알파벳을 철자 그대로 읽어보자. 피스 온 유(piss on you), 즉 ‘너한테 오줌쌀 거야.’가 된다. 아마 이 종을 연구하는 동안, 멘케가 이 벌들에 숱하게 쏘였던 것은 아닐까.

멘케가 이름 붙인 말벌인 피손 에우(Pison eu) ©canary.hymis.eu

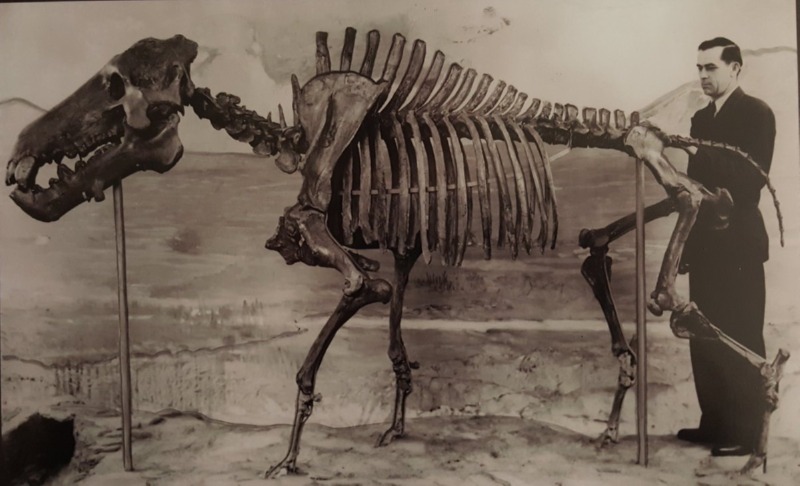

멘케가 학명으로 말벌에 화를 냈다면, 올로프 페터슨(Olof August Peterson)은 사람에 대한 혐오감을 학명에 담았다. 오늘날 다이오돈(Daeodon)이라고 불리는 고대의 거대 포유류가 있다. 대략 1,000만 년 전쯤 북아메리카에 살던 하마나 고래의 조상쯤 되는데, 다이오돈은 몸길이가 최대 3m에 달했다. 다이오돈의 화석이 처음 발견된 20세기 초에는, 골격의 생김새 때문에 멧돼지의 조상이라고 생각하여 디노히우스(Dinohyus)라는 속명을 붙였다. ‘무시무시한(dino-) 돼지(-hyus)’라는 뜻이다.

역사상 최초로 온전한 상태로 발견된 디노히우스 화석 ©University of Nebraska State Museum

다이오돈을 엉뚱하게 돼지의 족보에 넣은 사람은 카네기 자연사 박물관의 고생물학자인 페터슨이다. 그는 1905년 발굴한 멧돼지를 닮은 화석을 디노히우스라는 신종으로 분류하고, 화석에는 ‘홀란디(hollandi)’라는 이름을 붙였다. 종명이 왜 하필 홀란디였냐 하면, 페터슨의 상사인 박물관장 이름이 윌리엄 홀랜드(William Jacob Holland)였기 때문이다. 홀랜드는 부하 연구자의 논문에 꼬박꼬박 자신의 이름을 끼워 넣어, 자기의 성과인 것처럼 포장하는 고약한 상사였다. 페터슨은 이 허풍이 심하고 욕심 많은 상사를 잡식성인 돼지에 비유하여, 신종을 ‘다이노히우스 홀란디(Dinohyus hollandi)’로 칭했다. 적당히 의역을 섞으면 ‘덩치 큰 돼지 새끼 홀랜드’쯤 되겠다. 분명 홀랜드 본인에게는 ‘네덜란드의’라는 뜻이라며 적당히 둘러댔겠지만.

가끔은 학명을 소심한 정치적 저항의 하나로 사용하기도 한다. 2005년 코넬 대학교의 곤충학자인 켈리 밀러(Kelly B. Miller) 연구팀은 새롭게 발견된 아가티디움(Agathidium)속의 딱정벌레에, 당시 미국의 대통령인 부시 행정부 3인방의 이름을 붙였다. 각각 ‘아가티디움 부시(Agathidium Bushi)’, ‘아가티디움 체니(Agathidium cheneyi)’, ‘아가티디움 럼스펠디(Agathidium rumsfeldi)’다. 표면적으로는 이 세 명이 ‘자유를 위해 일어선 모범 시민’이라며 헌정의 뜻을 담았다고 했지만, 글쎄. 곰팡이 가득한 바닥을 기어다니며 사는 자그마한 딱정벌레에 사람에게서 딴 이름을 붙였으니, 비꼬는 의미에 더 가까웠을 것이다. 당장 이 세 종의 딱정벌레가 소셜 네트워크에서 돌아다니며 조리돌림당하는 것만 봐도 그렇다. 뭐, 밀러가 또 다른 종에는 다스 베이더의 이름을 붙인 걸 보면(Agathidium vaderi) 정말 경의의 표시였는지도.

일명 ‘아들 조지 부시 딱정벌레’인 아가티디움 부시 ©cornell.edu

값지고 특별한 선물, 발견

물론 학명은 정말로 사람에 대한 ‘경의’의 뜻을 담기도 한다. 식물학계에서 은근히 소외되는 양치류 연구자들이 이러한 데에 꽤 적극적이다. 양치류는 생태계에서 중요한 역할을 하고 관련한 흥미로운 연구 주제가 많은데도, 그리 주목받지 못한다. 속씨식물 연구자가 워낙 많기 때문이다. 그래서인지 양치류 연구자 중에는 양치류 연구를 대중적으로 알리기 위해 이런저런 시도를 하는 사람들이 제법 있다.

예를 들면, 레이디 가가(Lady GAGA)에게 경의를 표한 양치류 연구자가 있다. 레이디 가가는 자신이 학교폭력의 희생자이기도 해서인지, 가사와 패션에 소수자의 이야기를 많이 담아내는 편이다. 2011년에 낸 ‘Born This Way’ 앨범에서는 이러한 메시지가 한층 강렬해졌는데, 이즈음 양치식물 연구자들은 레이디 가가에게 헌정할 새로운 속을 만들기로 했다.

경위는 이렇다. 2012년 10월 미국 듀크 대학교의 캐슬린 프라이어(Kathleen Pryer)를 비롯한 연구자들이 두 종의 새로운 양치류를 발견했다. 이들을 분류하는 과정에서 연구자들은 기존의 분류군인 제일란테스(Cheilanthes) 속의 양치류를 재분류할 필요가 있었고, 새로운 속의 이름을 고민하다 ‘가가’라는 이름을 붙였다.

프라이어에 따르면, 결정적인 계기는 신종과 제일란테스 양치류의 유전자 분석에서 구아닌(G)과 아데닌(A)이 반복되는 특징적인 서열이 공통적으로 관찰된 것이라고 한다. 이 서열을 알파벳으로 표기하면 ‘GAGA’가 된다. 여기에 더해, 레이디 가가가 2010년 그래미 시상식에 입고 나온 의상도 한몫했다. 당시 레이디 가가는 어깨를 커다랗게 부풀리고 반짝이 장식을 입힌 녹색 의상을 입고 무대에 올랐는데, 이 모습이 생식단계의 양치류를 닮았다.

레이디 가가의 2010년 그래미상 수상식 공연 의상을 닮은 가가속 양치식물의 배우체. 양치식물의 배우체는 암수가 한 개체에 공존하는 단계로, 그 자체로 성소수자에 대한 은유가 될 수도 있다. ©Duke University

그렇게 17종의 제일란테스는 가가라는 새로운 이름을 얻었고, 과학자들은 새로 발견된 두 종에 각각 ‘게르마노타(Germanotta)’, ‘몬스트라파르바(monstraparva)’라는 종명을 붙여서 추가했다. 각각 레이디 가가의 성인 제르마노타와 팬클럽 명칭인 ‘작은 괴물들’에서 따 온 이름이다. 프라이어는 2012년의 인터뷰에서, “레이디 가가의 두 번째 앨범은 소수민족과 성소수자, 양치식물 연구자처럼 주목받지 못한 사람들에게 용기를 준다.”라고 언급한 바 있다.

연예인의 이름을 딴 생물 명칭에 항상 가가처럼 그럴듯한 스토리가 있는 것은 아니다. 때로는 아주 원초적인 농담에서 출발하기도 한다. 오스트레일리아에 사는 말파리의 한 종은 속칭 ‘비욘세 파리’로 불린다. 학명도 ‘스캅티아 비욘세아이(Scaptia beyonceae)’다. 왜 이렇게 힙한 이름이 붙었냐면, 이 파리의 배 끝부분이 팽팽하게 부풀어 오른 데다가, 몸통이 화려한 황금빛 털로 덮여 있기 때문이다. 비욘세 파리를 분류한 브라이언 레서드(Bryan Lessard)는 분류학에 대한 관심을 환기하고자 비욘세의 이름을 붙였다고 설명했다. 하지만 이 파리의 화려한 배 끝을 보면 자연스럽게 사람의 엉덩이가 떠오른다. 말은 안 하지만 학계를 비롯한 세간에서도, 연구실에서 ‘누구의 엉덩이가 이 말파리처럼 멋진가?’를 두고 한바탕 논쟁이 있지 않았을까 생각하고 있다.

일명 ‘비욘세 파리’인 스캅티아 비욘세아이 ©Erick

유치하지만 진지하게, 치기 어린 이름들

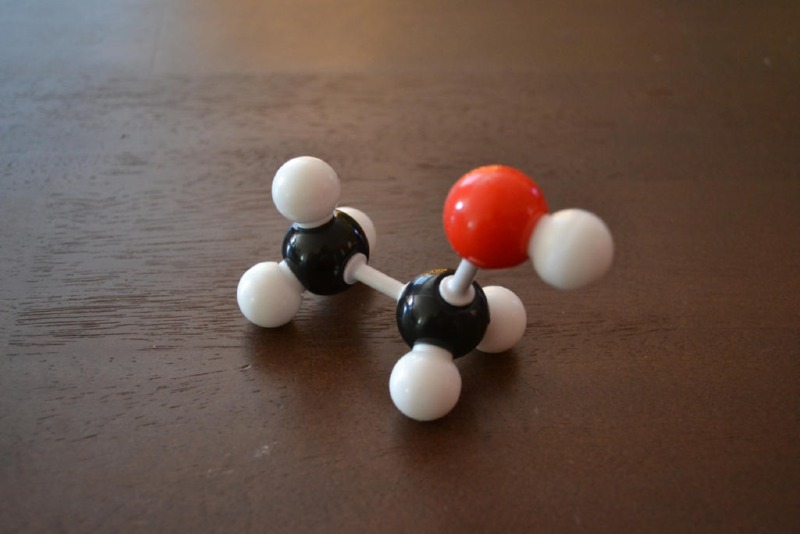

그래도 생물학자들은 살아있는 생물에서 무언가를 연상하지만, 화학자들은 한술 더 뜬다. 이들은 선과 알파벳으로 이루어진 분자의 구조식에서 온갖 형상을 찾아내는 사람들이다. 이제는 ‘아재 개그’로 치부되곤 하지만, 에탄올의 분자구조를 두고 하는 농담을 생각해 보라. 두 개의 탄소에 수소와 히드록시(-OH)기가 붙은 모습이 개를 닮아서, ‘술 마시면 개가 된다.’라고 하는 농담 말이다.

강아지를 닮은 에탄올의 분자구조 ©VikingFox

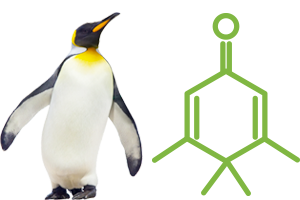

이런 농담이 몇몇 화학자의 취향을 꽤 저격한 모양이다. 펭귀논(Penguinone)처럼. 화학물질의 이름을 붙일 때는 원소나 작용기의 이름을 따와 조합하는 것이 일반적이다. 그렇게 해야 이 화합물이 무엇으로 구성되는지, 어떻게 반응할지 예측할 수 있기 때문이다. 예컨대 에탄올을 ‘개 목걸이’라 부른다고 해보자. 나름 재미있을지는 모르지만, 에탄올이 ‘에탄을 중심 분자로 한 알코올’이라는 사실을 직관적으로 알아보기는 어렵다. 그런데 펭귀논은 그런 불편쯤은 감수하고 펭귄이라는 이름을 붙이지 않고는 못 배기게 생겼다.

펭귄(좌)과 펭귀논의 2차원 구조(우) ©Peak Scientific Instruments

펭귀논은 C10H14O의 분자식을 지닌 방향족 화합물이다. 방향족은 탄소 고리 모양의 중심 분자가 있어서 휘발성이 강한 물질이라는 의미로, 정식 명칭은 ‘3,4,4,5-테트라메틸시클로헥사-2,5-디엔-1-온’이다. 확실히 정식 명칭은 화학을 배운 사람이라면 이 물질이 대충 어떻게 생겼을지 짐작할 수 있을 정도로, 손에 잡힐 듯 구성을 보여준다. 고리 모양(cyclo)으로 배열된 6개 탄소(hexa)로 이루어진 분자에, 4개의(tetra) 메틸(methyl)기가 결합한 디에논(dienone)이라는 뜻이다. 참 낭만 없는 명명법이지만 전공자에게는 이만큼 깔끔하고 정확한 명칭도 없다.

이 ‘테트라 어쩌구 물질’은 사실 산업적으로는 별로 쓸모가 없다. 언젠가 신약 개발에서 중요한 역할을 할지도 모르지만, 적어도 지금까지는 그리 중요한 화합물은 아니다. 그런데도 화학계에서 자주 입에 오르내리는 이유가 있으니, 바로 그 구조식 때문이다. 펭귀논의 2차원 구조식은 이름 그대로 펭귄을 빼닮았다. 그저 모양이 닮아 펭귄이라는 이름을 붙였기에 초등학생들의 이름을 이용한 장난과 다를 바 없을지 모르지만, 나름 재미있으니 그러려니 하자.

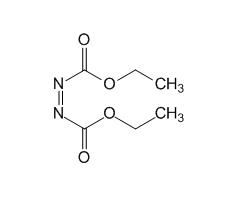

당연히 물질의 성질까지 끼워 맞추어 나름 그럴듯한 이름을 짓는 경우도 많다. 특히, 거의 필수적으로 약자를 써야 하는 복잡한 화합물일수록 더 그렇다. DEAD, 또는 DEADCAT이라고 불리는 ‘디에틸아조카보실산(diethyl azodicarboxylate)’이 대표적이다. 펭귀논과 달리 DEAD는 전자를 잘 받아들이는 성질 때문에 수많은 화학반응에 활용되는 중요한 물질이다. 주로 천연물을 가공하거나 의약품을 합성하는 데 사용되는데, 한편으로는 취급이 조심스럽다. 충격과 빛에 민감하며, 희석되지 않은 상태에서 섭씨 100도 이상으로 가열되면 격렬하게 폭발하기 때문이다. 강한 독성이 있는 것은 물론이다. 이러한 위험성 때문에 DIAD(Diisopropyl azodicarboxylate)와 같은 물질로 대체되고는 있지만, 여전히 DEAD의 상업적 가치는 높다.

그런데 이 물질의 약자가 왜 하필 DEAD냐면, 특정 단계의 분자구조가 죽어 자빠진 개구리, 또는 죽어서 옆으로 누운 고양이와 닮았기 때문이다. 치명적으로 위험한 물질인 데다 분자구조도 동물이 죽은 모양이고 약자까지 ‘죽은’이니, 삼위일체식 작명법의 모범사례라고 할 만하다.

질소 부분끼리 결합한 DEAD의 구조식. 오른쪽으로 90도만 돌려서 보자. 왜 DEAD인지 감이 온다.

과학자의 깊은 고민이 담긴 이름들

그냥 치기 어린 장난처럼 보이지만, 사실 이처럼 특이하면서도 우스운 이름들은 아주 깊은 고민의 산물이다. 발견물이 적은 과거에는 과학적 특성을 간결하게 드러내면서도 기억하기 좋은 이름을 얼마든지 만들어낼 수 있었다. 그러나 새로운 종과 화합물이 점점 빠른 속도로 쌓여가는 오늘날, 새로운 발견물에 이름 붙이는 일은 과학자들에게 제법 스트레스다.

마다가스카르에서 주로 발견되는 소형 개구리 종류의 사례를 보자. 모양 그대로 ‘미니(Mini)’라는 속명이 붙은 이 개구리는 크기도 작고, 종마다 차이도 별로 없는 편이다. 연구자도 이들을 쉽게 구분하기 어렵다. 미니를 연구하는 루트비히막시밀리안 대학의 진화생물학자, 마르크 셰르츠(Mark D. Scherz)는 특징을 잡아낸다고 지쳤는지, 2019년 발견된 세 종에 각각 ‘뭄(mum)’, ‘아투레(ature)’, ‘스쿨레(scule)’라는 종명을 붙였다. 이게 무슨 이름인가 싶겠지만, 이들을 속명과 붙여보자. 각각 minimum, miniature, miniscule가 된다. 그냥 말장난 같지만, 얼마나 잡아낼 특징이 안 보였으면 이랬을까 싶다.

종 다양성이 엄청난 곤충류는 더하다. 나방 중 유코스마(Eucosma)라는 속이 있다. 꽤 거대한 분류군으로, 연구가 제법 세세하게 이루어진 유럽과 미국에서도 정기적으로 신종이 발견된다. 현재까지 발견된 유코스마 속의 신종만 670종이 넘을 정도다. 20세기 초에 이 나방을 연구한 미국의 곤충학자 키어로프트(W.D. Kearfott)는 쏟아지는 표본에 아이디어의 한계를 느꼈는지, 별 의미도 없는 운율을 붙여서 아무렇게나 보이는 이름을 남겼다. 예컨대, 유코스마 보바나(Eucosma bobana) 시리즈를 보자. 키어로프트는 보바나의 종명에서 앞의 두 자음만 바꾸어 여러 이름을 만들었다. E. 코카나(cocana), E. 도다나(dodana), E. 포파나(fofana), E. 호하나(hohana), E. 코카나(kokana), E. 롤라나(lolana), E. 모마나(momana)와 같은 방식이다. 이것으로는 부족했는지, 우모나나(womonana)나 라라카나(raracana), 키스카나(kiscana)와 같은 해괴한 운율도 만들어서 종 이름으로 사용했다.

유코스마 속의 코카나(cocana) 종. 흔하디흔한 모양인 데다 날개 색의 미묘한 차이처럼 얼핏 보면 비슷한 특징들로 구분해야 한다. ©Harry O. Yates III

무책임한 장난처럼 보이는 이러한 이름 중 일부는 어쩌면 정말 쓸데없는 장난이었을지 모른다. 그러나 대다수의 이름에는 ‘어떻게 하면 대상의 특징을 더 온전히 담아낼까, 어떠한 의미를 부여할까, 어떠한 방식으로 구별되게 할까’ 하는 진지한 고민이 담겨 있다. 키어로프트의 무성의한 작명조차도 자세히 들여다보면, 오죽하면 이랬을까 싶은 고뇌가 엿보이니 말이다.

과학자들이 붙인 이름을 만나면, 조금만 더 관심을 기울여 주의 깊게 살펴보자. 이름은 어떤 식으로 짓든, 이름은 그 사물의 정체성인 동시에 사람들이 받아들이는 방식에 영향을 주게 된다. 그만큼 어려워 보이는 이름에는, 사실 자신의 발견을 더 널리 쉽게 알리려는 과학자들의 마음이 고스란히 담겨 있다.

- Vol.470

25년 03/04월호