STRATEGY

이달의 명강연

진화력과 초생존의 원리: 어떻게 영속하는 기업을 만들 것인가?

제78회 산기협 조찬세미나

|

연사. 장대익 가천대학교 스타트업칼리지 학장/석좌교수 |

서울대학교에서 과학사 및 과학철학 박사학위를 취득하였다. 미국 터프츠대학교 인지연구소, 한국인지과학회를 거쳐, 현재는 ㈜트랜스버스의 대표이자 가천대학교 스타트업칼리지의 학장을 역임하고 있다. 또한, 작가로서 <다윈의 식탁>, <울트라 소셜> 등을 집필하기도 하였다

자연의 생명체와 마찬가지로 기업 역시 끊임없이 변화하는 환경에 진화해야 한다. 그렇다면 어떻게 영속하는 기업을 만들 수 있을까? 지난 5월 8일 열린 제78회 조찬세미나에서 장대익 가천대학교 스타트업칼리지 석좌교수는 이 질문에 대한 해답을 제시했다.

생명 세계의 명확한 사실―‘다양성’과 ‘정교함’

40억 년 진화 여정은 생명체의 놀라운 다양성을 빚어냈다. 지구의 생명체는 다채로울 뿐 아니라 정교한 구조와 기능을 자랑한다. 그러나 자연이 생존과 혁신의 실험을 지속하는 과정에서 90%가 넘는 생명체는 멸절했다. 오스트랄로피테쿠스로부터 호모 사피엔스로 진화하는 것처럼 설명하는 인터넷의 밈(Meme)은 잘못된 개념이며, 인류 진화의 실제 계통도에 따르면

다른 호모속들은 멸절하고 호모 사피엔스만 살아남았다. 한때 지구상을 점령했던 공룡 역시 한순간에 사라졌다. 이러한 자연의 원리에서 기업은 무엇을 배울 수 있을까?

글로벌 시장조사기관 스타티스타(Statista)의 2021년 보고서에 따르면 S&P500 기업의 평균 수명은 22년으로 나타났다. 이는 1965년의 33년에 비해 현저히 줄어든 수치이며, 2027년에는 16.4년까지 짧아질 것으로 예측된다. 기업 수명이 과거의 30~40% 수준으로 감소한 것이다. 2016년 미국 노동통계국(Bureau of Labor Statistics)에서는 신생기업의 약 20%가 첫 해에 문을 닫고, 5년 이내에 50%가 실패한다는 자료를 내놓은 바 있다. 존속 기간의 규모는 다르지만, 생명의 세계와 기업의 세계는 유사한 운명 패턴을 공유한다.

생존을 넘어 영속하는 기업은 어떠한 진화적 특성을 보이고 있는지 생명의 세계를 통해 살펴보자. 자연의 대표적인 생존 원리 중에는 ‘생존 투쟁(struggle for existence)’이 있다. 피식자는 포식자를 피하려고 애쓰고, 포식자는 자신 역시 살아남기 위해 피식자를 잡아먹으려 경쟁한다. 이는 자연의 외부 세계에 대한 경쟁이라고도 할 수 있다. 또한 ’짝짓기 경쟁‘을 통해 후대에 자신의 유전자를 남기려 노력한다. 자연에서 발견되는 생존의 기본 원리는 실패와 생존 경쟁, 변이를 통한 진화가 낳은 다양성, 환경(시장)으로부터 선택받는 적합도, 그리고 성공 형질(비법)의 대물림 등이다.

글로벌 시장조사기관 스타티스타(Statista)의 2021년 보고서에 따르면 S&P500 기업의 평균 수명은 22년으로 나타났다. 이는 1965년의 33년에 비해 현저히 줄어든 수치이며, 2027년에는 16.4년까지 짧아질 것으로 예측된다. 기업 수명이 과거의 30~40% 수준으로 감소한 것이다. 2016년 미국 노동통계국(Bureau of Labor Statistics)에서는 신생기업의 약 20%가 첫 해에 문을 닫고, 5년 이내에 50%가 실패한다는 자료를 내놓은 바 있다. 존속 기간의 규모는 다르지만, 생명의 세계와 기업의 세계는 유사한 운명 패턴을 공유한다.

생존을 넘어 영속하는 기업은 어떠한 진화적 특성을 보이고 있는지 생명의 세계를 통해 살펴보자. 자연의 대표적인 생존 원리 중에는 ‘생존 투쟁(struggle for existence)’이 있다. 피식자는 포식자를 피하려고 애쓰고, 포식자는 자신 역시 살아남기 위해 피식자를 잡아먹으려 경쟁한다. 이는 자연의 외부 세계에 대한 경쟁이라고도 할 수 있다. 또한 ’짝짓기 경쟁‘을 통해 후대에 자신의 유전자를 남기려 노력한다. 자연에서 발견되는 생존의 기본 원리는 실패와 생존 경쟁, 변이를 통한 진화가 낳은 다양성, 환경(시장)으로부터 선택받는 적합도, 그리고 성공 형질(비법)의 대물림 등이다.

초생존(Ultra-survival)의 원리

자연선택에 의한 진화의 세 가지 조건에는 ‘변이(Variation)’, ‘차별적 적합도(Differential fitness)’, ‘대물림(Heritability)’이 있다. 다윈에 따르면, 유용한 변이는 개체의 생존 기회를 높여 대물림을 통해 유사 특징을 지닌 자손을 남긴다. 인간 역시 다른 특성으로 태어나 환경의 선택 속에서 경쟁하고 적응하며, 유리한 형질을 유전으로 전달한다. 하지만 이런 ‘진화 1.0’의 적응만으로는 영속하기 어렵다.

초생존은 단순한 생존의 수준을 넘어 영속적 성공의 진화 경로로 들어선 상태다. 그동안 생명체는 여덟 번의 대전환을 겪으며 혁신적 구조를 만들었다. 그 과정에서 유리한 변이의 발생을 촉진하는 ‘진화력(Evolvability)’이 생겨났다. 기업의 영속성도 진화력의 유무에 달려 있다. 그렇다면 기업은 진화력을 어떻게 만들어낼 수 있을까?

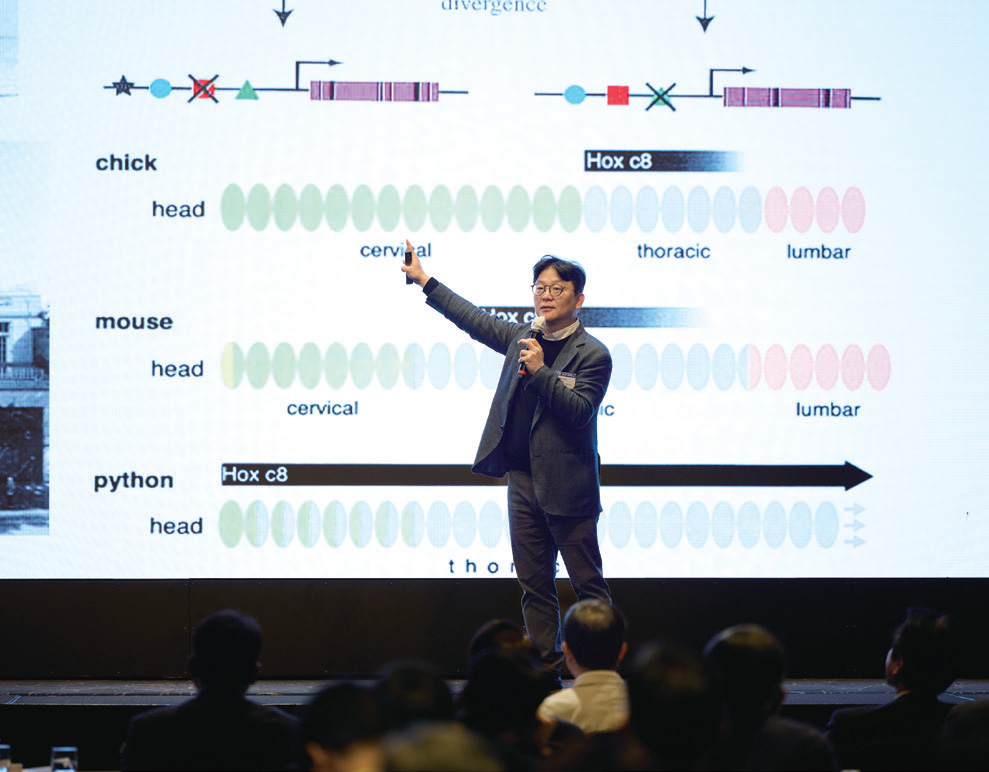

제조업 기반의 기업이라면 ‘모듈’ 개념에 익숙할 것이다. 진화력의 비밀은 ‘모듈(Module)’ 개념으로 설명되는 ‘모듈성(Modularity)’에 있다. 모듈이란 외부와의 연결보다는 내부적 통합성이 강한 생물학적 구조 또는 과정으로, 독립적인 기능을 수행하면서도 전체 시스템의 일부를 이룬다. 모듈은 수평적 관계와 수직적 관계를 통해 독립적으로 행동하면서 조직의 다양한 수준 사이에서 위계를 이루며 존재한다. 모듈성은 진화력의 핵심 동력으로 작용하며, 이 진화력은 생명에게 다양성, 유연성, 그리고 강건성(Robustness)을 부여하는 근원적인 힘이다.

초생존은 단순한 생존의 수준을 넘어 영속적 성공의 진화 경로로 들어선 상태다. 그동안 생명체는 여덟 번의 대전환을 겪으며 혁신적 구조를 만들었다. 그 과정에서 유리한 변이의 발생을 촉진하는 ‘진화력(Evolvability)’이 생겨났다. 기업의 영속성도 진화력의 유무에 달려 있다. 그렇다면 기업은 진화력을 어떻게 만들어낼 수 있을까?

제조업 기반의 기업이라면 ‘모듈’ 개념에 익숙할 것이다. 진화력의 비밀은 ‘모듈(Module)’ 개념으로 설명되는 ‘모듈성(Modularity)’에 있다. 모듈이란 외부와의 연결보다는 내부적 통합성이 강한 생물학적 구조 또는 과정으로, 독립적인 기능을 수행하면서도 전체 시스템의 일부를 이룬다. 모듈은 수평적 관계와 수직적 관계를 통해 독립적으로 행동하면서 조직의 다양한 수준 사이에서 위계를 이루며 존재한다. 모듈성은 진화력의 핵심 동력으로 작용하며, 이 진화력은 생명에게 다양성, 유연성, 그리고 강건성(Robustness)을 부여하는 근원적인 힘이다.

진화력의 진화와 진화력이 강한 기업

‘진화 2.0’은 진화하는 능력, 즉 진화력 자체가 진화하는 단계를 의미한다. 이는 단순히 외부 환경에 적응하는 것을 넘어, 능동적으로 유용한 변이를 창출하고 탐색할 수 있는 시스템의 발전을 뜻한다. 진화력은 내부 요인뿐 아니라 외부 요인에 의해서도 촉진된다. 캄브리아기의 대폭발처럼 환경의 급격한 변화는 진화력의 폭발적 증가를 가능하게 했다. 이러한 과정을 통해 진화력을

갖춘 생물들은 지금도 대부분 남아 있다.

진화력을 기업에 적용해 보자. 변이를 만들어내려면 실패를 두려워하면 안 된다. 변이를 양산하는 조직을 설립하고 유지하면서 기업의 ‘적응적 잠재성(Adaptive potential)’을 높이고, 협업을 통해 통합적 다양성을 확보하는 과정에서 ‘유연성(Flexibility)’을 기를 수 있다. 나아가 일부 조직의 실패가 전체에 확산하는 것을 방지하는 구조를 만드는 ‘강건성’이 뒷받침되어야 한다. 구글의 모회사 알파벳과 같은 글로벌 혁신 기업들은 핵심 사업(70%) 외에도 떠오르는 사업(20%)과 새로운 사업(10%)에 자원을 분배하는 ‘70/20/10 전략’으로 혁신을 도모한다. DVD 대여 사업으로 출발한 넷플릭스는 스트리밍 서비스를 통해 환경 변화에 대응했으며, 아마존은 이커머스에서 클라우드 서비스로 나아갔다. 반면 야후는 다양한 서비스를 통합한 포털 전략을 펼쳤으나, 각 서비스 모듈의 독립성과 경쟁력을 충분히 확보하지 못해 결국 시장에서 뒤처졌다. 또한 한때 시장을 주도했던 노키아와 마이스페이스도 조직의 경직성과 관료화로 인해 모듈성이 약화되며 혁신성이 급감했다. 유연성과 강건성을 갖춘 조직은 다양한 ‘엣지(Edge)’ 조직으로 새 사업 모델을 창출하는 한편, 기존 핵심 사업의 자산은 극대화한다. 즉, 진화력 높은 기업은 모듈성의 세 측면인 ‘적응적 잠재성’, ‘유연성’, ‘강건성’을 갖춘 것이다. 그렇다면 여기서 우리는 다시 한번 질문해 봐야 한다. 현재 우리의 진화력은 얼마나 강력한가? 생존 게임을 할 것인가, 진화력 게임을 할 것인가에 대한 선택을 해야 할 때다.

진화력을 기업에 적용해 보자. 변이를 만들어내려면 실패를 두려워하면 안 된다. 변이를 양산하는 조직을 설립하고 유지하면서 기업의 ‘적응적 잠재성(Adaptive potential)’을 높이고, 협업을 통해 통합적 다양성을 확보하는 과정에서 ‘유연성(Flexibility)’을 기를 수 있다. 나아가 일부 조직의 실패가 전체에 확산하는 것을 방지하는 구조를 만드는 ‘강건성’이 뒷받침되어야 한다. 구글의 모회사 알파벳과 같은 글로벌 혁신 기업들은 핵심 사업(70%) 외에도 떠오르는 사업(20%)과 새로운 사업(10%)에 자원을 분배하는 ‘70/20/10 전략’으로 혁신을 도모한다. DVD 대여 사업으로 출발한 넷플릭스는 스트리밍 서비스를 통해 환경 변화에 대응했으며, 아마존은 이커머스에서 클라우드 서비스로 나아갔다. 반면 야후는 다양한 서비스를 통합한 포털 전략을 펼쳤으나, 각 서비스 모듈의 독립성과 경쟁력을 충분히 확보하지 못해 결국 시장에서 뒤처졌다. 또한 한때 시장을 주도했던 노키아와 마이스페이스도 조직의 경직성과 관료화로 인해 모듈성이 약화되며 혁신성이 급감했다. 유연성과 강건성을 갖춘 조직은 다양한 ‘엣지(Edge)’ 조직으로 새 사업 모델을 창출하는 한편, 기존 핵심 사업의 자산은 극대화한다. 즉, 진화력 높은 기업은 모듈성의 세 측면인 ‘적응적 잠재성’, ‘유연성’, ‘강건성’을 갖춘 것이다. 그렇다면 여기서 우리는 다시 한번 질문해 봐야 한다. 현재 우리의 진화력은 얼마나 강력한가? 생존 게임을 할 것인가, 진화력 게임을 할 것인가에 대한 선택을 해야 할 때다.